�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�x���_�[�̎v�l�A���[�U�[�̖��Ɂw���̂������x�́H�@�@

ISSN2187-5049 Vol.1 2014-02-27 (c)n.inagaki

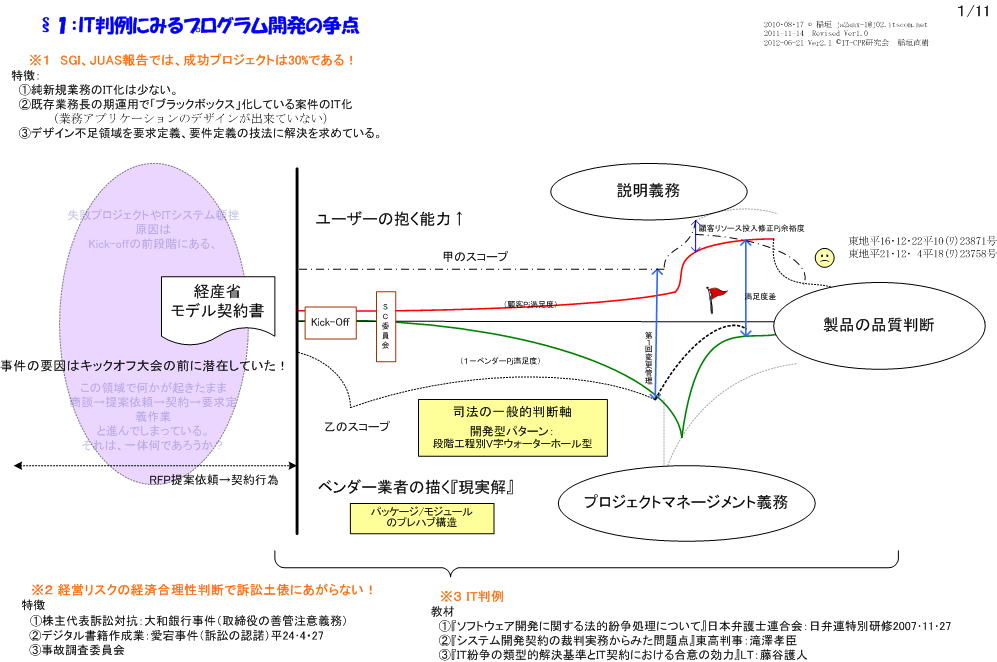

IT�����ɂ݂�v���W�F�N�g�ڍ��̌����́H�@�킾���܂肪�c��̂́H�ǂ̕�����

�R���t���N�g�̑O���u������A�R���t���N�g�̌���J�����E�E�E�E�E���Đ��藧���H

���̂P�@�݂��ً�s�V�X�e����Q�w�������x

�͂��߂�

2011�N3��11���ɋN�����A�݂��ً�s�`����������ʐU�����̂ɑ��āA���s����2011�N5��20���Ɂu�������i�v�|�j�v�Ɠ����t���u�������i�S���j�v�����\����Ă���B���P

�v�|�ҁi16�Łj�ƑS���ҁi35�Łj{�ʎ���d���t�H�[�}�b�g�̎������Q�Ƃł���悤��}�ō\������Ă���B���A���̖{���̖ړI�ł͂��ł���K�o�i���X��{���O�ɔ�����L�ړ��e�ɂȂ��Ă���B

�v�|�҂͑S���҂̖��̕ł������Ă��邪�����̃R�s�y�ł���A�Ӑ}�I�Ƃ��v����P�Ɍ����\����ւ����݂̂̉ӏ��ł̌q�������͂������B��2

����́A�S����8��6�s�ɁE�E�E������A�u�V�X�e����Q�v�ɂ܂Ƃ߂�ꂽ�B�E�E�E�ƋL����Ă��邪�A�ǂ̂悤�ɂ܂Ƃ߁A���������ɔ���A������ǂ̂悤�ɋ��P�Ƃ���ƕ����ɐ������Ă��邩�H�̍����܂łX�N�Ԃ̌��؍�Ƃ������Ă���B�i���ɉ����������Ă��Ȃ������Ƃ���A�����̓��������Ǘ��Ԑ��̕s���s�`���ᔽ�łȂ��낤���H�j

�����A���_��ɂ��肫�Łi�{�����A�݂��ً�s�A�݂��ٺ���ڰċ�s�A�݂��ِM����s�̍����F����j���_����U�������}�����������e�ɂȂ��Ă���B

�܂��A�S���ҍ쐬�̖{�����ψ���̂S���ƕ⏕�҂̍\�����Љ��Ă��邪�A���ٌ�m�Q���Ɗč��l�A�R���T����ЂƔC������A�S�̂��A�i�ׂɂȂ��Ă��؋��ƂȂ�Ȃ��悤�ȕ\�L�i���O�����B��R���тɕs�����A��{�I�ߌ�������炵�������𖾂炩�ɂ���K�v������E�E�E�����炩�Ɍ����ׂ��Ƃ���͔����āA�{�ł͖��L�ځj�Ɗč���1��`�Ōł߂���p������A�����̃V�X�e���I�Ȑ^�̌����Nj��̎p�����݂��Ȃ��͎̂c�O�ł���B��3

�����āA���̏�ɁA�݂��ً�s�̍���̍Ĕ��h�~��Ƃ��āu�݂��ق̉��v�v���O�����v�̑Ó����]���y�ђ����Ă���B����͎��̋����Ɠ���ψ�����ł̎��ȕ]���ł���A�u���v�̓Ɨ����ɋ^�`�����������錋�ʂƂȂ��Ă���B

���P �@http://www.mizuhobank.co.jp/company/release/2011/pdf/news110520_2.pdf

�@�@�@�@ http://www.mizuhobank.co.jp/company/release/2011/pdf/news110520_3.pdf

�@�@�@�@ http://www.mizuhobank.co.jp/company/release/2011/pdf/news110520_4.pdf�@(��������{��HP����O���ꂽ)

���R�@�u�����͌����v�u���~�b�g�l�̐��l�v��u���~�b�g�����̃R���g���[���ӏ��v���ǂ��ɂ���̓I�ɋL����Ă��Ȃ��B�܂����x�m��s�f�[�^�͋���ꊩ�ƃV�X�e���Ɉڍs���s��ꂻ�̌�̐V�K�g�����U�N�V���������Ɋւ�炸�A�I�������������̃V�X�e���f�U�C�����������ꂽ���̌��������Ă���B��X�ɗ^����ꂽ���Ԃ͂Q�S���ԌŒ�ł���A�Y���莞�Ԃ��I�����Ă��痂���܂ł̎��Ԃ͈��ł���g�����U�N�V���������̂��߃��\�[�X�}�l�[�W�����g�i�e�ʊǗ��j�́A�I�����C���̕K�{�^���ł���ɂ�����炸�A���̖ʂ̌����\�L����Ă��Ȃ��B

���S�@����V�X�e����Q�̑����z�̐���\�F���o�R���s���[�^���ҏW����a�c��(108Kb)

�u�V�X�e�����̕��v�ɉ������҂��邩�H

����@�Ȃ��l�Ԃ̓~�X���N�������H

�����A�x�m��s���~�b�g�����i�����I��������24�g/���̌���ꂽ���ԓ������Ő�Ώ����ł���Ȃ���j���L���ȃV�X�e���f�U�C����̖��ł͂Ȃ�

�͖̂��炩�ł���A���̕������F������Ȃ���T�N�Ԃ����̕��u���ꂽ���H�̋^��ɓ����Ă��Ȃ��B

�@���u�C�����v�̑g�D����u�e�ʊǗ��v�u�i���Ǘ��v�̎��ԁE��c�����ߒ����J������̂��̐S�ł���B

�@����s�̃I�����C���ɂ́A�V�X�e���f�U�C���ʂŁuFeed Forward Control�v�T�O�i���O���͐���j���Ȃ���������Ȃ����H

����A�g�D�́u���f�̃~�X�v��h���邩�H

�ً}���i�p�j�b�N���j�̐l�ԍs���E���f�ɂȂ��~�X���}�������A���̐��������ĂĂ��Ȃ����B

��Q���ً̋}���̌���́u�G�X�J���[�V�����v���Ԃ̉𖾂��K�v�ł���B

�ǂ�ȑg�D�E�̐�����낤�Ƃ��l�Ԃ��������l�Ԃ������ʼn�݂���̂ŁA�q���[�}���G���[�i���̏ꍇ�u�N�Ɂv�A�u�ǂ̃^�C�~���O�Łv�A�u�ǂ̗l�ȓ��e���v�A�u�o���ɔF�����ꗂ��Ȃ��������v���́j�G�X�J���[�V�����E�t�H���[��t�����ׂ��B

�@���č��ł́A�G�X�J���[�V�������Ԃ̔c���Ǝ�����̌�������A�w�K���ꂽ���P���������������̂��A���̑Ή��\�͂̌���̂���A���ꂪ��ƕ������̂��̂Ƃ���Ă���B

����B�Ȃ��A�ЊQ�`�����̂悤�Ȑ��i�̃T�[�r�X����s���i�Ɠ���y�U�Ō��̂��H

����������Вn�ւ̎x���s�ׂ́A������{����鐫���̂��̂����A�{���Y����̊���n�I�����C���Ɩ��ɂ̂���̂��H

�@���i�u�敥���������F���i�v���̐V�K���i�J�����s���Ȃ����H�ŋ߂R���K�o���N�̐��ŋ����������Ȃ��Ă����̂łȂ����j

�@���Ȃ��u�`���������v�������̂��H�Ȃ��Ό����I�d�g�Ɏd�オ���Ă��邪���Ԃ̋��Z�@�ւ́u�ߏ�T�[�r�X�v�łȂ����H

�@���{���u�G�R�|�C���g���x�v�Ő��������N���E�h�V�X�e�����̐V�Z�p���p����̂�E-Japan�łȂ��̂��H

����C�g�D�_����̉𖾂�

�u�Ȃ��A���܂܂ŕ��u����ė������v�A����IT�V�X�e���ƐE�������AIT�i���Ǘ��E�ێ�Ǘ��̍��{�I�ۑ肪���݂���̂łȂ����H

�܂��A���̂悤�ȋْ����Ȃ��g�D�Q�ɑ���}�l�[�W�����g�̂�������B�����A������`���s���s�͂Ȃ��������H�̌��������A�܂��������肫��g�b�v�̓��̑}���ւ��őg�D�͋����Ɍq����Ȃ��B�����𖾂������A�ςݏd�Ȃ�l�Ԃ̒m���~�ρA�K�͂̌���ɂȂ�B

�o�^�o�^�ً̋}���Ή��̌o�߂̒��ɑg�D�I�ȘA�g�\�͂��ǂ̂悤�ɗL���ɋ@�\�������́u�g�D�̃P�[�p�r���e�B�v�]�����������Ȃ��̂łȂ����B

�ُ펞�ɂ�����g�D�ԃR�~���j�P�[�V�����́A���`�B�ԗl���u������v�Ɓu�ʏ펞�̔F�m�v��Ԃ��p�j�b�N�ɗ��Ƃ�����A���ݓI���L�m����j��B

�����Ԃ��Ȃ��g�D�̂��A�ʏ펞�̕i����c��R���t���N�g�����v���Z�X�ŋ�J�Ɖۑ�����̒x���������Ȃ�����A�S�̒�ɂ��闘�Q�ӎ����ĂыN�����B

�l�Ԃ͊�{�I�Ƀ~�X��Ƃ����̂ł���A���h���͐[�w�S�����\�ʂɘI�o���₷���B

�����́u�V�X�e���g���u���ٔ��v�߂Ă��A�ێ�I�ȃ}�C�C���h����d�𑝂��A�܂����ȗi��I�Șc�������Ă���B

�R���e�W�F���V�[�uBCP Plan�v�����̃E�H�[�N�X���[�̈�����Ă��Ȃ��g�D�ɐ�������������s�������߂���...�Ƃ����O��ō���̕������z�I�`���Q�[���̃A���̏�ɁA���̉�����Ƃ��āu�����v�̌��_������������Ă���B�ّ����ϗ��I�łȂ��B

�@

���̂悤�ɁA���������ԓI�����̂Ȃ��ł��u�������肫�̌��_�v���}���������̂ŁA�^�̉𖾂��������Ă���͎̂c�O�ł���B

�g�D�ԘA�g�\�͂Ƃ́A���ꎩ�g���u��Ɨ�/�g�D�́v���̂��̂łȂ����H

��ɓ����o���ꂽ���nj������_��ǔF����u���v�ɂȂ��Ă��܂����B�����������������͊w�������A��t���̖��̖����u���v�ł���B

�@���g�b�v�̌��Ƌ�s�Ԃ̍����j���[�X�ł���������A�u�^�̉����ۑ�v���B����Ă��܂����B

�@�w���̕��x�̌��E�ƒ�

���_�@�@�w���x�̍\�����ɂ���

�u���̂̃g���K�[��IT�V�X�e���ɋN������v�ꍇ�́AIT���ƂƏ̂���l���\�����ɉ����������uIT�K�o�i���X�v�������̂łȂ����B

����̏ꍇ�A���ٔ���OB�A�č��l�Q�Ђ̂S���\���ł���B

��ʓI�Ɋč��l�̗���́u��P���R���g���[�������݂��A���̓����̐����x�i��Q���R���g���[���j�v��]������ɒ����Ă�������̂ŁA�K�������^�̋N���Nj��̒m���E��M��ۏ����Ȃ����̂ł���B

�\�����ɂ��W�҃q�A�����O���A�E���̍ו����őS�̑����͂ݓ���Ȃ��Ă����s�̃I�����C���V�X�e���ŁA�S�̂���Ղ������_�ł̖��𖾂����ɏd�v�ƂȂ�B

IT�S���҂͎����ւ̐ӔC�g�y��i�ׂ�����čd���I�ɂȂ�̂���ʓI�X���̒��Łu�^���v�����o���̂́AIT�̃x�e�����o���҂��K�ƍl����B

���_�A�@�˗��ґ��̃v���b�V���[

����́A�u�����̎�̑}���ւ��ƍ����V�i���I�v������A�����i�s������ɗU�����ꂽ�A��������B

�������̃I�[�i�[�͈˗��ґ��ł���A�������z�����肳�ꂽ�����ł���B

�����ɁA���������̃v���b�V���[�������Ă͂��Ȃ����I

�˗��҂́A���̂��r��ȉe���Ǝ��Y�̚ʑ���^�����ȏ�u�����\�i�ׁv��u���S�������҂̐ӔC�Nj��v�u�T�|�[�g�x���_�[�ւ̔g�y�v�F

�ӔC�]�ł̋`���s���s�i�ׁv���̖S�삪���Z�����̂ł���B����ȉA�̖S�삪���݂���B

�u�ӔC�Njy���邽�߂̎����łȂ��v�ƌ����Ȃ���A�����ƌ��E������B

���Ɂu�^�̌����v���������Ă��A�}�C���h�ȕ\�����D�ނ��̂ł���̂Łu�^�̎����v����������B

�݂���HG�̂R�ҊW�́A����ꊩ�Ƌ�s�̐l�����Q�����̂P�O�N�o�߂��Ă��u�킾���܂�v���������Ȃ�������Ղ̏�ɍڂ��Ă���̂ŁA

��������Ή������Ă����ł��낤����傫�ȑg�D�͏ڍ��_���J�o�[���ă����b�g�̕��𑽂Ƃ����]�I�ϑ��̌쑗�D�c�v�l�̂܂܂�

�u�s���ɂ݁v�A�u�A�̍s������v���A���������̂łȂ����B

�^�́u���s���e�[�V�����o�c�v�ɖڂ��s���Ȃ��āA�W���[�i���Y���̕����ɂ̂����u�K�o�i���X�v�_�����˗��̃v���b�V���[�ɂȂ��Ă��Ȃ����H

IT�V�X�e�����ŁA����̕��̂���������߂čs�����߂Ɍ����K�v�ł��낤�B

���_�B �o�Y�Ȃ́A�N���`�J���Љ��V�X�e���ɑ���wIT���̒����ψ��x���x�̐ݗ����ׂ�

�C��̂̐^�̌����Nj��̂��߂̊C��R�����x���m������Ă���B

�i�����ł͖Ɛӂ��S�ۂ���Đ^�̎��̌����̒Nj�����e�[�}�ƂȂ��Ă���j

�܂��A

�l���ɌW�� �q��@�E��Ԏ��̂ɂ����ǂ́u���̒����ψ��v���h������A������o����Ă���B

���ڐl���ɂ������Ȃ����A����Љ�I�C���t����ՂƂ���Я��݃N���e�B�J���ȃV�X�e����IT�̏������Đ������ғ����Ă���B

�̏�E��Q�͐r��ȑ��������������ɗ^����̂ŁA���̖ʂł̎Љ�R�X�g����A�o���̒q�b���W�ς���IT�\�z�E�^�p�̌��������͂���˂Ȃ�Ȃ��B

�uIT��厖�̒����ψ���v�̐ݒu���]�܂����B�@

���_�C���̒������́A�����I���Y�ł���u�f�[�^�x�[�X�̐��x���v��

�u���̕��v�Ɋ���Ă��Ȃ��{�M�ł́A���ɜ��ӓI�U���������邪�A���̌����̒~�ςƒo�܂ʒNj��p�����Z�p�̌�������������̂Ɗm�M����B

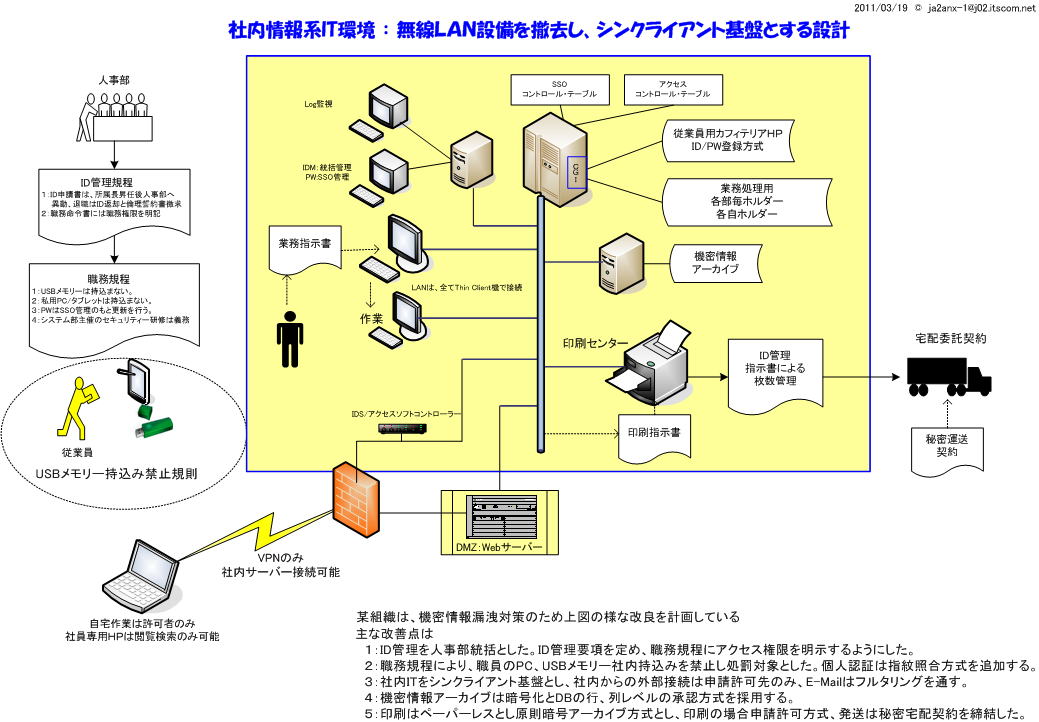

�l�Ԃ́A���Ƀ~�X��Ƃ������ł���A�u�z��O�v�Ƃ����P����g�����ۈȊO�ł��l�Ԃ����グ�����ɂ́A��Q�⎖�̂������������Ă���B

����A�����@���̎i�@�̏�ł̖����ٔ����ł́A�^�̖���Nj����ׂ��ł��邪�Z�p����ɂ��ӔC������ǂ���ɂ��邩�Ő����ٔ������́A�@�I���Â��̂Ȃ�����ł���A�Z�p�ʂł̍Ăю��̂��N�����Ȃ��p��V�Z�p���o���悤�ȃ����b�g�Ȃ��킢�ɏI����Ă���B

�����āA

�Z�p�ʂ�DB���̒~�ϒx�����A�����悤�Ȏ��̎��ۂ��J��Ԃ��Ă���B

����IT�V�X�e�����A�Љ��ՃC���t���Ƃ��Č������Ȃ����݂ł�AIT�̍��x���p���v�X���߂���Љ�ɂ������厖�̂́A�Ɨ��I���ꂪ�ۏ���鐧�x�̊�Łu���̕��쐬��DB���v�𐄐i���������̂ł���B

�@�@

�č��ɂ͗��哝�̂̌����ɂ�����邷�ׂĂ̋L�^�ނ�ۑ��������{�哝�̐}����������Ƃ����B�@

�����ł́A�l�X�ȋL�^�ɐ��ʂ���Q�T�O�l���̃A�[�L�r�X�g�����������̃A�[�J�C�u�ƂƂ��ɁA�ӎv����̏�ʂ�̌��ł���{�݂ł���A�����Ɨ{���̏�Ƃ��Ă��@�\���Ă���B���R�̐Ƃ������B

���Q�l��

��1 �u���̒����ψ���v�́A�q��E�S���E�D�����̂̌��������Ǝ��̖h�~�̖ړI�Őݒu�@�Ɋ�Â����̂ƁA���ƍs���g�D�@��8���Ɋ�Â��i������W���ψ����R�c��v������݂��錾�t�ň�ʓI�ɐӔC�Njy�����A���̎��̂̐^�̌��������Ɏg��������Ƃ���Ă���B

����A��ɖ��ԂŁu�O�������ψ���E��R�҈ψ����v����t�����������݂���A�g�D���č��@�\�s�S�ʼn�v�ʕs�ˎ��Ή��ɂ��̑������݂���.

�ŋ߂́A�˗��ґ��̃v���b�V���[�Ɉ���������X��������������A�˗��ґ��Ƃ̃R���t���N�g���\�ʉ����Ă���̂ŁA���Z�p�҂ɉ����ٌ�m�̎Q������^���ɔ���P�[�X�������Ȃ��Ă����B���������ɓƗ�����ۂ��A�g�D������K���m���̂��߂̋@�\�ւ̐^�̌��������̊��Ғl�����܂��Ă���B

�Q�ƁF�w��Ɠ��s�ˎ��ɂ������R�҈ψ���K�C�h���C���x���{�ٌ�m����ɂ́A�i�����_�ł̃x�X�g�v���N�e�B�X���\������Ă���j�@�@

�NjL�F2013/06/12�@�������R�����w��O�҈ψ��� -�G��- �xACFE JAPAN�����@�F�V���|���@�iACFEWeb�T�C�g���]�ځj

�NjL�F2013/06/15�@�����{�싅�@�\(NPB)���w��O�҈ψ���x��ݒu����Ɣ��\�����B�E�ӂɑ���ϗ���/�i�i�̖����ǂ��܂ŕ��͂���邩�H���҂������B

�NjL�F2014/02/26�@���݂��ً�s�́A2011�N�̓����{��k�Ќ�̃V�X�e����Q���@�ɃO���[�v��s���ĕ҂��A�Â��V�X�e���̍��V��i�߂Ă������J���Ɏ�Ԃ�������A�P�N���x�̉�����\�������B�@

����������������������������������������������������������������������������

�@�@

���̂Q�@IT�V�X�e�����̗\�h

�@���n���ɓ��������iGDP�Q���ȉ��Љ�j�A�v�V�I��BM�i�r�W�l�X�E���f���j���o������m���͒Ⴂ�B

����ă��X�N���d�������o�c�҂̎p�����邱�Ƃ́A�u�����c�鎖���ł��Ă��A�������鎖���������ł���B

�댯�Ƌ@��ɖ������Ă��錻��̃r�W�l�X���̒��ŏ����g�ƂȂ�̂́A���l�̈ێ�����щ��l�n���̎�i�Ƃ��Č������X�N�����A�Ǘ����Ă����Ƃ����ł���B��1

�����āACRO�̐Ӗ��́A�u�V�������l��n�����A�g�D�̋����͂����߂�v���ƌ�����B

���X�N�Z���X�i���X�N���x�j�͊��Z���X�ƍ����ʂ�����̂�����B

�@����V�K���i�J����V�r�W�l�X�̈�͋����A���Ɛ��s�ɑS�ă��X�N�����݂��Ă���̂ŁA���̃Z���X�������i���̋��ȏ��́A���X�N�����ʂ��A���肵�A���j�^�����O�Ǘ����ׂ��Ƃ����j�B

���}�C���h�iB�^�l�Ԃɑ����H�j�͌�V�I�ɗ{��������̂ł����邪�A���̕����ɂ͉��̂��u��Ċ��v���v�ɂȂ������̉ߋ��̒~�ς����܂��Ă���͂��i��y�̏����⊴��v���R�j�����L����Ă��Ȃ��Ƃ��g�D�I�m���ƂȂ��Ă���͂��ł���B��2�@

�@��Ɠ���ALM�ψ����X�N�ψ����ݒu�����B���X�N�}�j���A�����쐬�����E�E�E�ň��S���邱�Ƃ��ő�̃��X�N�ł���B���Ȃ��Ƃ��P�N�ɂP�`�Q��́A���X�N�F�����ڂ�X�N���ڒ��o���@�̑S�ʉ���̊o��Ń[���x�[�X�Ō������ׂ��ł���B

�@���Z�@�ւ́A���Z���R���Ȃ����������R�����āAALM�Ǘ��iAsset Liabirity Management�@�������X�N�Ǘ��ABIS�K���Ǘ��@���Ȏ��{�ɑ��闬�����Ǘ��j�̕s�\�����A�Z�p�_�̌��E����M�d�Ȍo�����w�͂��ł���B

�r�W�l�X���X�N�́A�����⑼����̋��ЂɎN����Ă���A���̖ڂ��@�m����A���e�i���������܂���R�҂̈ӌ��������ɕ������������������̂ł���B

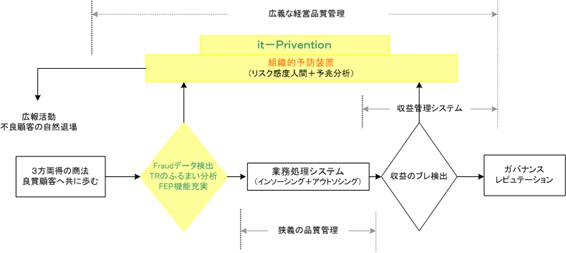

�@�o�c���_�ɂ�����u�V�X�e���g���u���\�h�v�̈ʒu�Â���

�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V�X�e�����̗\�h��̌o�c�Ҏ��_

�܂��A�u�h�s's System trable Privention�v�ւ̑����́A�ڋq����̃g�����U�N�V����(T/R)��̓V�X�e���\�������邱�Ƃ��̗v�ł���B

����́A�w�ғI�ȗ��_�������A����Ƃ���芪�����Ђ̔F�����烊�X�N���x�����߂��邩��ł���B

����Α̊��ł���B

�����Ă���́A�펞�u��@�����v�̎������͑̐��ɂȂ���A���u�s�ǃf�[�^�̃p�^�[�����́v�ɖ𗧂��Ă䂭�B

���̃y�[�W�̐擪��

![]()

�ǂ�ł��������O�ɁI�@���[�j���O�����̂ЂƂƂ����@![]() �@�@

�@�@

�u��v��u�����ԁv�u�q��@�v�Ȃǐl�Ԃ����A�����H�앨��l�Ԃ�����E���p���A�։v���Ă��邪�A����厖�ɂȂ�Ɓu���ׁv���w�E������u���r�v����ɂ�����A�l�肠�����肷��

�B���Z����ł�

���P

�i�i�ׂ͖@���v���ő����A�������ӔC��\���m���̉\���A�^���̊W�R�������㌟���Ă���ɂ����Ȃ��j

�B

�����ƂȂ莩���ɓs�����ǂ��_�̂������ꑊ��H�앨�ɐӂ����߂邢�炾�����AIT�i��ʂɂ�������B

���̂��N���Ă��������i�E�l�ߋN�i�ŕ�̎������j�̈����⎩���Ԑ����ߒ�

�i�u���[�L�D��v�łȂ������j

�̌��ׁA�q��@���̂ł͍q��@��������Ɛl�Ԃ̔F�m�v�l�̃A�����Őv����S����\�ʉ������̂ł���B

�i���É���`���؍q��������j

�\�t�g�E�G�A���T�N���U�N�����p�ɋ����Ă��āA�ُ��Ԏ��ɂ����Ƀv���O�������r���������Ƃ��ĉߎ�����ꂽ��A�N���v���N������Ƃ��������Ȃ��̂łȂ����B�،���Ђ̑i�ׂ́u�ׂ��������v�͖ق�܂�Łi�����̉�����j�u���������v�͑��肪�����đ��Q�������Ƃ̃_�_�����˂Ă��鎖�ۂɌ�����B

�@���Ƃ݂��ُ،��������Q���A�����������Ɍl�����Ƃ������ׂ����C���^�[�l�b�g���p�҂̂���B

�������������Ɉ�l�q���A�����o���Ă݂��ُ،���Ђ�i�������������邪�u�����������Љ�͑�������Γ����������ł��鎖��F�����ĎQ�����Ă���v�E��E�Ǝ��ɂ����Ƃ��ȁi�펯�I�ȁH�j�����Ō��R���������������B

��̑S�́u�v���O�����H�앨�v�́A�u�������v�ł��邩�H�@�u���i�v�łȂ��̂��H

�o�Y�ȁu���f���_��v������炵�����A���������ړI�����m�肵�Ȃ��_��i���j�͖@�I�ɑ��݂���̂��H

�َ҂ɂ́A�܂��܂��@�킩�����I

�@���P�@�ٕM�F�w�T�����Z��������x���u����������ZIT�i�ׁv2008�N11��17����33��

�@ ���Q�@�����n��21�12�E4�@����18�N�i܁j��23958���A�i�㍐���j

�@�nj�́u�ߌ�̍g���v�ňꕞ���������B�@

![]() ���̃y�[�W�̐擪��

���̃y�[�W�̐擪��

�@

�@

���̂S�@�h�s�Ɩ��̃A�E�g�\�[�V���O

�č��ł́A�A�E�g�\�[�V���O�iOutsourcing�j����A�C���\�[�V���O�iInsourcing�j�t�߂������悤�ł���B

EDS�ЂɃA�E�g�\�[�V���O���Ă����o���N�I�u�A�����J��s�iBOA�j�́A�t�߂�i�̗̂��A��Ɠ��l���H�j�̔w�i�ɂ́AM&A�Ƃ���ɔ����o�c�헪�̋���i���ƕ���̍ĕҐ��j������悤�ł���B

���Ƃ̋K�͂Ɍ��������č\�z�͌��ʒNj��Ƃ��ē��R�̂��ƂƂ��āA�啝��IT�\���̍ĕҐ��͔������Ȃ��B

�{�M�Ɍ�����悤�ȁA�����P�ɑ����������ł͔�����o�c�����������ŁA����ɔ����l���œK���ȂǍ��{�I�o�c�y���M��Ȃ��A�P�ɑ����݂̂ł́uScale

of Economy�v������ł�����ɂȂ����Ƃ͕�������A

���̂܂܃V�X�e�������ɓ���̂��i�P��Applicaion�ڑ��u���b�W�ŗ����j���ꎖ����BPR����݂�A���d�s�v�c�Ȃ��Ƃł���B

����̎��������i�l�̓�������ƕ����j��ς���̂�M&A�̊�{�łȂ����B

���̂悤�Ɍo�c�y�䂪�ς�鎞�A���R�V�X�e����Ձi�M�j���ς��̂ł���B

�܂��A���̏_����A�E�g�\�[�V���O���ɂ��v�������B

�@���ɍŐV�̕��@�ł���Ƃ����A�E�g�\�[�V���O�ɂȂ��Ă��A�w�o�c�̍��x�w�u���x������Ȃ��ƁA�O�������̃A�E�g�\�[�V���O�͌_��j���ƂȂ�B

�\�����ȉ����������m������Ă��Ȃ��ƁA�C�܂����W�i�i�ׁj�Ɋׂ�Ղ��B

��L�̂悤�ȍ��{�I�o�c��Ղ̕ϊv���Ȃ����ɂ��A�A�E�g�\�[�V���O���Đ��N�o�ƃM�N�V���N���邱�Ƃ�����B

�������A�����e�̏_��A�A�E�g�\�[�V���O��Ǝ��̂̕��C�i�o�c�H���ύX�j������v���̂悤�ł���A�u�x���`�}�[�N�����v�Ŕ����s�ʂ����链�Ȃ����A����܂���������Ȗ��ł���B

��O�҂����蒇�ق��ǂ����̂ɑ����������́A�o����߂�ł��Ȃ��u���|�ɂ���v�Ɓu���܁v������Ȃ��Ȃ�A�_��j���܂ő��炴�链�Ȃ��B��O�҂�����Ȃɑo���̌o�c���O�̖{���܂œ��荞�܂Ȃ��̂ł���B

�܂��A�uSLA�_��v�����\��łȂ��B

�O�q�̂悤�ȍň����̂ɂȂ�Ȃ����߂ɂ́ASLA�_��ɔ����ڍ��ځiKPI�FKey Performance Indicator�j�̊��S�Ȃ闝���i���ꂪ�o���Ȃ����A��@�\�����̎d�l�����P�Ŏ���̓��W�������Ă��Ă��邪�����߂������ł͑ʖځj�ɓ����B

����́wSLA�_��Έ��S�ň����ɂȂ�E�E�E�x�Ƃ���o�c�҂̊ۓ����ň��S�ł���Ƃ���o�c��������s����ƁA��Ԑ�ɔ��f���鎖���̑����ƂƔg�����������́A��O��ł��錟�����u�ڂ₯�Ă���v����ł���B

�Ȍ�ڍ����Ō���͑Ë��������Ă��܂��B�܂��Č_������Ɋ���Ă��Ȃ��l��S��������̂́A���X�N�v���ƂȂ낤��B���Q

��Ȃ̂́ASLA�_�a�������p���̔w�i�ł���uWin-Win�̊W�v�\�z�́A�@���ɂ���ׂ�����m��Ɣ[���ł���B

����́A�p���Ő��ފ�ƂƏ̂��ꂽ���z�ƊE�̐����𑣂��L�b�J�P�̐����Ⴊ����B���R�@

���z�Ƃ����_�ő����Ƃ������ێ������u�S�v���o���ɂȂ��ƁA�ǂ�ȏ������Ă��i�����͂���Ȃ��Ɓj�����͕\�ʉ�����ł��낤�B

�@�@�@���P�@JUAS(���{���V�X�e���E���[�U�[����j���s�C�u��@�\�v���d�l��`�K�C�h���C���v

�@�@�@�@�@�@�@�@��@�\�v���ɐ��ʂ�����g�̂��AUVC�����v���W�F�N�gII�ł���C�u��@�\�v���d�l��`�K�C�h���C���v���B

�@�@�@�@���Q�@IT�̌_�̂ɁA�u�ړI���̒i�K�I�����̓��ِ��v������Ƃ��錩��������B�@http://www.lt-law.or.jp/pdf/090325_Seminar_it-cpr.pdf

�@�@�@�@���R�@(��)���z�E�ݔ��ێ��ۑS���i����@BELCA NEWS 106���@�w���W�@���\����������SLA/KPI�x

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@--�p���ɂ�����SLA/KPI�̊��p�Ƃ킪���ւ̓���--

���̂T�@�@�����Ɛ����ӔC�@�w�w��ᖡ�x

�@�@�@�@�l��ݖ��@

�@ �@�@�@�@�����ɃA�N�Z�X����f�[�^�x�[�X���[�U�[�ɑ��āA

�@ �@ �@�@�����ӔC�킹�邽�߂̍ł����ʓI�ȃR���g���[���͎��̂����ǂꂩ�H

�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@���O�Ǘ��v���Z�X������B

�@�@�@�@�@�@�A��v�f�F������B

�@�@�@�@�@�@�B�@�����ɃA�N�Z�X���邽�߃e�[�u���r���[��p����B

�@�@�@�@�@�@�C�f�[�^�x�[�X�T�[�o�[�ƃA�v���P�[�V�����T�[�o�[������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�o�T�FISACA�@2010�@CISA Manual�j

�@���̐ݖ₪�I�������A���̂܂��u����13�v�ɐi��ł݂܂��傤�I

![]() ���̃y�[�W�̐擪��

���̃y�[�W�̐擪��

���̂U�@�u���Ŋ^�v��Ԃ�m��ɂ́H

���{�q�@�I�����ɒǂ����܂ꂽ�w�i���l����Ɠ��{�S�̂ɒʂ����肪�����Ă���B

�e���q���ЂƂ̋�������������Ȃ��A�o�c�҂̑Ӗ��������ċƖ����v���x�ꂽ�B���N�Ј���ސE�҂͊������ɌŎ��B�܂����I�ȗZ���Ɉ��ՂɈˑ����Ă����B

��������Ƃ��A�n����`�𗐑����āA�����ւ̉^�q����q�ɔ����������B

�v����ΐ��E�勣���Ƃ���������O�ɁA�ߋ��̐����̌��ɂƂ���A�\�h�I�Ɏ��ł̂��x�ꂽ�B���P

�l�Ԃ́A�u�C�����Ȃ����x�̕ω��Ɏア�v�����Ď����N���Ă����u�߂ŕ]�_�Ƃ̉a�ɂȂ�B

�܂��A��Ɠ��͊w�Łu�C�����Ă��v�����Ȃ��A�����o���Ȃ����͋C��g�D�����ŕۗL������̂ł���B

�ق�̏����̕ω��A�\��������s���������Ɓw���Ŋ^�x��ԂƏ̂���炵���i���͊^�Ŏ����������Ɩ������j�B

�ً}�̊�@�Ή���BCP�J�n�̂Ƃ��͑���ȑ̗͂�v������̂ł���A�����I�ɂ����n�Ɋׂ�P�[�X������B

�ً}���̎����قǍ��������̂͂Ȃ��B

�h���ɂ́A������A�Z���V�e�B�u�ɂȂ�̐����Q����������A���ɂ́wHow risky is your Company�H�x�̃��X�N�G�N�X�|�[�W���[�v�Z���R�����݂�̂��悢�@��ƂȂ낤�B

�@�@�@�@�@�@���P�@�����V��2010�N1��18���m�j�S�@�_���ψ����@���c��v���n�i�T�ʁj

�@�@�@�@�@�@���Q�@�Г��i���Ǘ��ψ���Ԑ��iPDF��16KB)

�@�@�@�@�@ ���R�@Harvard Business Review Report�@���T�C�g���u�}���Љ�v�Ɍf��

![]() ���̃y�[�W�̐擪��

���̃y�[�W�̐擪��

�@

�@

���̂V�@���̗\�h�V�X�e���l

���̂��N������̑㏞�́A���i���v�������Ƃ�Ōo�c��Ղɑ傫�ȉe����^���ꍇ�����莖�ɂ��A����I�Ɋ�ƃ��s���e�[�V�����Ƀ_���[�W��^���邱�ƂɂȂ�B

��w�������Ƃ́A���̂��߂ɉi�N�̌o���Łw�]�ʐ�̏�x��ۗL���Ă���B

�w�]�ʐ�̏�x�I�@���ꂪ���̗\�h�i�`�������������� �o�������������������j�s���ł���A��Г��ɐ�啔���������A�����ɂ́u���̗\�h�V�X�e���v�����p������B�i��w�́u�\�h��w�v�A��ʊ�Ƃł̓g���^�����ԁA�������쏊���j�����āA��Ј������R�ɃA�N�Z�X�ł���Ԑ������B

�܂��A�ƊE�S�̂Ƃ��ČÂ�����u�����Ƌ����v�̐��_���o�c���p��������m�b�̈�ƂȂ�A�u�i���ێ��v�u�i���ɑ����g�݁v�Ń{�g���A�b�v��QC�^���⍑�ۓI�ȋƊE���f�I���L�m���@�\���������ƂɂȂ����B���P

�V�X�e�����̂ɂ͂��̗\��������A�u�i���ψ���v�Ō�������P�[�X������B�����ď����ȃV�X�e����Q�ł����̗v���@���鎖�ɂ��u���X�N���x�v����Ɍ��コ�������B�܂��ƊE�ʏ�Q�ꗗ�\�Ȃǂł���w���R�̐x�ƂȂ�܂܂��Ă�����̂ł��邩��A�e�Q���҂́u�ڂƎ��v���������܂��̂����e�ł��낤�B

����AIT�V�X�e�����ƊE�߂�ƁA�x���_�[�ł���V�X�e���\�z��Ђ̎��Ȃ̂��߂̋@�B���i�W�͒x��Ă���B���Ƀx���_�[���ɂƂ��ăR�A�R���s�e���X�ł���v����`�̎d���A�v���W�F�N�g�Ǘ��A�v���O�����J��������̍�Ƃ́A�ǂ������ς�炸�̎�H�ƎЉ�Œ��t������܂���ʂ��Ă���悤���B����̋@�B����WBS��PMBOK�ł��Ƃ̓v���W�F�N�g�W�c�̃|�[�^����e-Mail���炢�ł���w�����̔��сx�łȂ��낤���B

�O���[�o���ɓW�J���Ă���č�EDS�ЁiHP�Ђ̐헪��M&A�j��p�����Z�E��BPO/KPO�܂Ŏ�|���Ă���Tata�Ђ̓v���W�F�N�g�J�����ƂŁA�������u�n�œ����i�s�����^�v���W�F�N�g�́A���G�E��^���䂦�̎d�������G�ȓ��ꍞ�݂�����̂ŁA�{�Ђɂ͑�^�f�X�v���[���������ň�ڗđR�ɐi�s��Ԃ��c���ł���u�W���Ď����v�Ƒ��u�ŏ펞�Ǘ��̐��ɂ��錾����B

�ً}���ɂA���̎��̉�Ѓ��\�[�X���X�s�[�h�������čő���L���Ɋ��p�ł���̂ł���A�e�v���W�F�N�g�����u�ǂ̂悤�ȏ�Ԃɂ���v�u�ǂ��ŃC�G���[�J�[�h���o���ׂ����v�A���Ɍ��ꕉ�����łȂ������I�m�������p���Ď��̂́u�\�m�v�ɒ���ł���̂ł���B

�{�M�ł��V���i�J�����ɁA���̎��̐��̒m�����W�߂āA���ʓI�p�x���玖�̂��N���Ȃ����A�܂��A���̂��N�������̖Ɛӓ_���l�����Ď��ɂ������Ă�����j���d�˂Ă���B���̃c�[�������̏��DB�̃R���s���[�^�E�T�|�[�g�̐����Q�i���̗\�h�V�X�e���j�������Ă���B

�������쏊�̓��v�ɂ��ƁA���̖̂�V�O���i������j�͐v�ɋN���������̂ł��邪�A�����̂Ȃ��ł͏��s�����R�ɂ����̂��͂邩�ɑ����Ɣ��f����Ă���B

�x���_�[��Ǝ��g�ɂ��u���̗\�h�V�X�e���v�̃R���s���[�^�̐��𑁋}�Ɋm�����ׂ��ł���A���ǂ��Y�ƊE�琬�̂��߂��̎��_�̕����Â����������Ȃ��i�p�����ƊE��SLA�U����j�B

�܂��A�x���_�[���̊�Ƃ��T�|�[�g����ƊE���f�I�ȁu�^�̎��̗v�����́v��u��Q��������v�̒m�b��ς܂˂Ȃ�Ȃ��B

��X�́A�ȐS�`�S�̎Љ�ł���ƍ��낵�Ă��邪�A�R�~�j�P�[�V�����s������Ɠ��݂̂Ȃ炸�A���[�U�[�ƌ���I�ȋǖʂɑ��������s���d�˂Ă��Ȃ����H�@������^�f�X�v���[�Ď����u�̌`�łȂ��A�������ɂł��ie-Mail�ł悢�j����ŋN�������u�C�Â��v�u�����Ȏ��s�v��u�l�̂�����Ƃ����\����A�C�f�A�v���W�ς���d�g�݂�����`�����X�����Ă���̂łȂ����B

���P�@EXACT�AGIDEP�GWalker,W.B.,Proc [1976 Annual Reliability & Maintainability

Symp] �ARichards,E.T.,

���Q�@�u���i�̐v�i�K�ŁA�M�����Ɋւ����o���ŕs���Ȗ��ɂ��ẮA�O�ꂵ�����O�������K�v�Ȃ��Ƃ͂����܂łȂ��B�܂��ߋ��Ɉꕔ���ł��ގ��̌o������������Z�p�̒~�ς�����A������L���Ɋ��p���鎖���K�v�ł���v�F���{�@�B�w���83����739��715�Łu�M��������Ǝ��̗\�h�V�X�e���v�G�������쏊��c�������

���R�@���̌��ۂƂƂ��ɂ��̋Z�p�I�v���⓮�@�I�v�����L�ڂ����e��̎��̎����̂Ȃ�����A�����̋Z�p�I�v���܂��͓��@�I�v�������ݐi�s���̏����ɋ߂��Ⴊ����A������ސ��I�ɖ��̃|�e���V�������@��N�������߂ɕK�v�ƂȂ�q���g���

![]() ���̃y�[�W�̐擪��

���̃y�[�W�̐擪��

���̂W�@�u�č��l�̖ځv

CIO�́A��Ɂw�J�^�J�i�p��Ɖp��̂R�����̐i���x�ɍU������Ă���B

�V�X�e���S���҂݂̂Ȃ炸�A�Ǘ��E�܂ł����B

���̐l�B�͐^�ʖڂŁA���Ƃ炵���l�قǁA�u�ނ������A���������������v�킩��Ȃ��B

����̂́A�˂�����ꂽ�������z�Ɗ����݂̂ŁA�Y�܂������������B

���ɂ́A�������_�ƂȂ�A�C�܂������͋C���g�D�Ɏc��A�ň��A�����i�V�X�e��������͎����ւ�����̂́u�p�v�Ǝv���Ă���j�ɂȂ�A���ȏC���̓���Q������ł�����B

�����ŁACIO�́A���ق������x��Ă��w�ꕞ�̐Êρx�������������̂ł���B

��̑O�Ȃ�A�g�D���̐l�̓����������Ă���u���f�v�͂Ԃ�Ȃ��������A����o�c�v�f���l�E���E������A�l�E���E���ɏ�����i�ڂɌ����Ȃ��ق��Ē[���Ɉ���������Ă���H��������ĂāA���̐��ʂ������Ȃ��j��������ė��Ă���B

����́A���G���A���剻�����G����ȋ���\�����ɂȂ��Ă��܂��Ă���B

�����āA����IT�́A�������Nj��̂��߂̓��ʎ����ꂽ����A����uIT�͌o�c�^�c�̈ꕔ�ł���A�d�C��d�b�Ǝ��Ă����v�i����ɂ��Ă͋��H�����ō������j�g�D���́u����\�́v���o�c���ʂ̎�v�v���ŕ����������߂���ɓ��B���Ă���B

����āA�S�̂���Ղ��邽�߁A��������R���璭�߂�]�T�����������B

����ɂ́A�M���̂��Ɂu�č��l�v���ꐶ���������āA�č����}�C���h��IT�߂悤�Ɠ��X�w�͂���Ă���B

�ł�����A�܂��č��l�Ɩ{���Ō���W������A�S�ɗ]�T���ł܂���B

�č��l�́A�̂̉�v�č��i�s���h�~�ϓ_�j���S����A����J-SOX�ł�IT�����iIT����̌W��肪�����̂œ��{�����Ǝ��ɒlj��j���K�肳��A���Z���i����@�̏���͂��ߎ����P�ǒ��Ӌ`���ᔽ�i�K��IT���э\�z�x���𗚍s���Ă��邩�̊č��j�@�܂Ŏ�����s���Ɋč��̖ڂ��s���͂������ꂪ�K�ɉ^�c����Ă��Ȃ�����A�i����h�s�V�X�e�����E���̒��ŋ@�\���Ă��邩�j�Ȃ�Ȃ��܂łɁA����͈͂��L���Ȃ��Ă���B

���ꂪ�ۏ���Ȃ��Ɓw�K�o�i���X�x�Ȃ����u�����\�i�ׁv�ɂ��̐Ӗ����ʂ����Ȃ�����ł���B

�����̑g�D�́uIT�V�X�e���v���q�ϓI�ɁA���ɑ�O�ғI�����Đ��߂��ڂŁA���̌����l���o�c�����ɕK�v�ɂȂ��Ă���B

�č��E�����AIT�ʂ̊č��E�F�[�g�����߂���u�V�����č����v�ɂȂ��Ă����̂�����A�͋����������č����ɂ͂���͂��ł���B

�l�Ԃ̒m�b�ʼn�v�č����@���ɂ���ĒS�ۂ���Ă���悤�ɁA�V�X�e���č������̏d�v�Ȗ�ڂ�S���������̕����߂Â��Ă���B

�u�č��̖ځv�A�u�č��}�C���h�v�́A�_�k�����Ɋ���e�����y�ł͉}�ɔ������Ȃ�������܂Ȃ��i���ꂩ��́u�g���{�̕���v���K�v���j

�b�h�n�́A�č��l�Ɛe��������A�⊮��ڂ̋��͂Ȗ����ł���A�ǓƊ�������~����B

�����āA���Ƀg�b�v�⑼�����́w���������ځx��w�Ɠ��̏������x��|�ăV�X�e���S���ɓ`������A���̏�Ȃ��������������E�łȂ����B�N������^�̌��t�͂������Ȃ����A�拭�Ȋ�ՃV�X�e�����\�z���ꂽ�łɂ́A�u�P�l�j���}���ł��鎊���̈ꎞ���v�����邱�Ƃ��o���閻��������B

![]() ���̃y�[�W�̐擪��

���̃y�[�W�̐擪��

���̂X�@���A���߂���IT�l�ނ̈琬

�䂪���ł͂��̐̂���A�u�{��H�v��u���́v�����āw���x�̏p���p������A�傫�ȃv���W�F�N�g�𐬂��Ă����B

�܂��A��X���퐶���ʂł��u��t�v�́A�ŏ��ɖK�₷��ƒ���������������ނ܂ʼn������z���G�k���Ȃ����߁A�P���͑S���d������ɂ������߂�݂̂ŗ[���ƘH�ɋA��p���������B�������A�₨��u�����݁v����������A�ǂ�����Ɖ����ɍ��荞�ݒ����݂Ȃ���G�k���Ă����p���v���o���B�i�������́A�Ȃ�����ŏ������Ă��Ȃ��I���q�̂������݂ŎG�k�b�ł͓��������������Ȃ��E�E�E�Ǝv�������̂��j

�������A�₨��}���ɓ���ƈꐡ�̋������Ȃ��A�����ɒ�S�̂ƉƉ����}�b�`�����ڋq�ɉx�ꂽ���̂��B�������ڋq�͎��Ԃ��o�ɂ�����������ݏグ�A��V�z�ȏ�̊��ӂ̔O�����݂ł����̂��B

����AIT�ƊE�́A���E�S�̂̃��[�}���V���b�N��̍\���I���E�o�ϒ�؊��ɉe������A�V�X�e���Č��͓�������ASE���RK�E��ɐ�������Ɏ����Ă���B���[�U�[��IT���p���g�D�^�p�ɓd�C��d�b�Ɠ��l�ɕs���ȓ���ɂȂ��āA�����˂Αg�D�̂���ł��邱�Ƃ��������ė����ɂ�������炸�A�o��팸�̔g�ɎN����Ă���B

���̊ԁA�V�X�e���͘V�������Όڋq�v�]�Ƃ̃M���b�v��[�߁A���ɓI�ɑi�ׂ������Ȃ��Ă���B

�@�i�ڋq�̗v�]�͎��Ȓ��S�ōی��̂Ȃ��T�[�r�X�v�]�����o���Ă���A���ɂ̓��X�N���E�ł���Ȃ��玩�ȑ��̂݃q�X�e���b�N�ɍs������p������j

�啝������V�K�Č����R�����Ȃ��ł̃V�X�e���J�����A�x�e�����ƈꏏ�ɑ̊����Ȃ���Z�p������҂ĂȂ����łP�l�u�N���E�h�v���挭�����݂̂ł���B�������A�v���O������l�Ԃ������Ă䂭����A�l�Ԃ́u�Z�v�ɂ��˂Ȃ�Ȃ��_��Y�ꂪ���łȂ����B

���āA

�v���W�F�N�g�J���̌�����݂�ƁA���ς�炸�u�J�^�J�i�v�Ɓu�p��̗���v�ŁA����Ȃ̒m��Ȃ��̃b�E�E�ԓx�Ŕ����Ă��鐨���œ��f����P�[�X������B�ނ�̍���ɂ͌��C�⎑�i�����ŏK�������Ƃ̎����`������B

�������APMBOK��CMM�AWBS�ȂǂƈВ����Ă݂Ă��A���F20�N��30�N���O��IT���Ő��܂ꂽ���̂ŋ�Y�̒�����u�����Ƃ����v���ꂽ�}�W�����e�B�[�i�x�X�g�v���N�e�B�X�Ə̂��j���������悭�̌n�������č������Ɋ�Â����@�_�ł���B

���M���Ă���v���W�F�N�g�Z�@�Ȃ���̂́A�č������z���ł���B

PART�ɂ��Ă��i���Ȑ��ɂ��Ă���̂��Q�����ŕ\�L���A���̐i�������鎖�ɒ��͂���̂��ǂ��Ǘ��Ɩ����������̂���Ă���BIT�̃n�[�h�AOS�A�����Č���܂őS�āu�m���v�ł��傤���Ȃ����A�v���W�F�N�g�ڍ���ڂ̑O�ɂ���Ɖ�����������s���Ȃ��Ƃ��낪�S�Ɏc��B

����́A�V�X�e���ɐS���ʂ��Ă��Ȃ��A�m���Ǘ���@�ł�����E��������B

�w�X�J�C�c���[�x�������߂��I

���̊�{�\���Ɂu�S���v�����邱�Ƃ��ĔF���������B�@�����Č���Łu�{��H�v�����O�p�`����㕔�ɂ䂭�Ɣ������~�`�ɍH�삵�Ă���B

���{�̓`�������Ɍ�����u����v�Ɓu�ނ���v�Ƃ����`��ł���炵���B �O�p�`�̒��_���`���Ő��͓��{���̎��u����v���A�~�`�ɕω����镔������́A�ޗǁE��������̎��@���z�̗������������₩�ɖc��u�ނ���v�Ƃ����f�U�C���������ƂɂȂ����Ƃ���B

�@�ihttp://www.nikken.co.jp/ja/skytree/concept/concept_03.php�j

�v�ɂ́A���Ԃ̑��l����������肻�̔�p�����O��̓����ƍl���邪�A�㐢�ɖ����c���d���ł��낤�B

��X�́A�m�������������������ŁA���z�𐿋�������В����Ă���̂łȂ����H

�Z�@�����^���Ŏ��Ȗ������Ă��Ȃ����H

�A�E�g�\�[�V���O�Ō��ׂ̉��~�肽�E�E�E�Ƃ��A�����đg�D���Ɂu�ۓ����̎��v���E�т���ł��Ȃ����H

���Ȃ�������Ƃ��낪����B

�䍑�ł́A���a�S�O�N��o�c�A���h�������č��R���s���[�^���@�c�̉��b�ō��̓��{�o�ς������܂Ō������Ă����m�b������B

�܂����A���݂̂łȂ��A������A�����Ђ炪�Ȃ��H�v���Ǝ����������炦���m�b������B

�����āA�×��A�B�Ȃ��Ōd����ACAD�Ȃǖ����ŏ�_�������炦�Ă����B

�傫�ȃv���W�F�N�g�𐬂��Ă����̂ł���B

�c��̐����SE�E�o���҂́A���̐́A�`�[�ɐF�Z����Y�t���A���̗���Ɛl�̓������P�������߂Ă���V�X�e���v�Ɏ��g���̂ł���B������SE�e�l�̐U�镑�����F�A�����ăG���h���[�U�[�̕]�������߂������̈ꌾ�A�R���s���[�^�̂��ƕ�����Ȃ��ƌ����Ȃ��畈�Ƃ����ꌾ�u���ꂩ��͒n��킾�ȁ`�v�v�ȂǁA�̊���ςݏd�˂����̂ł���B���A��ڎ�`�łȂ����A���𐬂����߂̌×�����`�����ꂽ���̋Z�Ƃ��̌p���p�i���́A���ł��}�j���A��������Ύ������Ƃ��镗���j���A����������҂ɓf���o���ׂ��Ӗ�������̂łȂ����B

�̊��̒~�ς���@�L�����i���]�Ԃ̏����Ȃǖ��ӎ��ŋL�����ꂽ���́j�Ə̂��炵���A���A���̕��@�L�����C�t���������Ă݂܂��I

�c��̐����SE�o���҂́A���̋M�a�̉B��Ă��X�L���iSE�Ɠ��̊��j��`�����ׂ��������������ł���B

�č��̎��i�����ɘA�������e��t�H�[�~�����i�c�̂����\���郂�f���Ɋ�Â��j���A�Ȃɂ������L���B

���闝�_�̌n�����̗��_�ɒu����������Ƃ��Ă��A�s�ꂽ���_�̒��j�I�Ȍ����������Ȃ��炦�V���ȑ����őh�邱�Ƃ͂悭���邱�Ƃł���B

��X�́A���ė��̉������Ǘ��Z�@�ɂ͊܂܂�Ȃ����m�I�H�ȁA���������݂���̂��A���܂ő̊����Ă����̂ł���B

�������̖��̌��ɑg�D�́u�ۓ����̎��v�ŁA����́uIT�K�o�i���X�v�̊�旧�Ă�����Ȑ���ɗ��Ă��܂����B

�ǂ����ʼn��ė��̎v�l���Ύ�����K�����g�ɂ��Ă��Ȃ����H

�m����ISO�␢�E�W���ւ̋N���́A����Ă��Ȃ���������Ȃ����A�O���[�o���v�l�ł͗�����Ȃ�����������B

��X�́A�u�C�Â��v�����āA���́u���v��u�����v�̏d�v�����������A�M���̑g�D�ŏW�ς������̂����̃T�C�g�ł��B

�@

���L���\���ɂ́A�o���L���i�����̉ߋ��̌o���ɗ��L���j�A�m���L���i�m������Ȃǂ̋L���j�A�ƕ��@�L���̂R�̎�ނ�����Ƃ���Ă��܂��B�E�E�E���c�@�l�͖�Տ���w�������������@��w���m �z�R��

���u���Ƃ͌o���̒~�ςł���v�i���Ƃ����̂́A�I�{�^���ɏo�Ă�����̂���Ȃ��B����܂łɌo���������Ƃ��̒��Ɏc���Ă��邩��A�s���Ƃ����ł��j�F�����w��w�@���H�w�����ȁ@�ѓ����j�����@�@

����10�@�d��C���V�f���g�Ɓu�m�b�̏W�ρv�d�g�݂�

���q�͎��̂�q��@���́AJR�E�����̂Ȃǂ��N�����ꍇ�A���̎��̊T�v����d��C���V�f���g�ƔF������i�j���ꍇ�����Ɂu���̒����ψ���v���ݒu����^�̌����������Ȃ����B�����Đ��Ƃ����̌��������ē����҂̒����O�L�^�ȂǑ����ʂ���v����T�茴����˂��l�߂ĕ��ɂ܂Ƃ߂���B

�{�����S���u�ł���ׂ��@�B���u�i�q��@��TCAS�A�S����ATS���������̖h�~���u�j�Ƌ@�B�S�̂𑀂�l�Ԃɂ�鑀��E�^�]�̊�����ʂ̃~�X�i�q���}���G���[�j�ɋN�����鎖�̂��U�������B

���̌������T�ς���ƁA�����ԁE�q��@�̑��u���g�̒��ɃR���s���[�^����ɂ���āi��ɑg���݃\�t�g�j�^�]���\�ł܂���Бg�D��d�́E�������Љ�I�V�X�e�����R���s���[�^�ɂ���ĉ^�c�ێ�����Ă���B����͎�ɃG���[����Z�p�Ƃ��đg�ݍ��܂�āA���̑��u�ɂ���Ĉ��S�E����^�]���ۏ���Ă����̂ł���B

���A

�����̎��̂߂�Ƃ��̎������䑕�u�Ɛl�Ԃ̔��f�E�l�Ԃ̌�����w���ɂ�鎩�����䑕�u�Ƃ̊����̎p������B�S�̑��ߌ���ƁATCAS��ATS�̎������䑕�u��������̂��l�Ԃł��肻�̎d�g�݂����̂��l�Ԃł���B

���ɐl�ԂƐl�Ԃ̐킢�̏�ʂłȂ����I

�����āA�u�l�Ԃ̓~�X��Ƃ����̂ł���v�����������Ȃ��邦�Ȃ��ǖʂɑ��������܂��Љ�I����Ȍo�ϑ��������������Ă���B

�Q�ǐ����ɂ��u���q�j�A�~�X�v�������ō��قŔ������m�肳�ꂽ�B����Ȃǂ͓T�^�I�@�B�Ɛl�Ԃ̊����ł��肻�̍��͉𖾂��^�̌�����Nj�����ߒ��ŐV���ȕ������@�����o���čs���̂��Ǎ�łȂ����B

�u�\���\���v���f�ŁA���̎��̋Z�p�����₻�̎��̋K�́E�o�ύ����I���f�⋳��ŁA����ɗގ����鎖�ۂ͍����ł����Ƃ��Ă��A���̐����ގ���IT�V�X�e���ɂ��̎��̎��W���ꂽ�����𖾂̘J�́E�m�b�͍���̃V�X�e���ɗ��p�E�]�p����Ă�����ׂ��łȂ����B

�R���s���[�^��Q�⎖�̂ɂ��̂悤�ȁA�����𖾂����đ���ςݏd�˂�d�g�݂�����̂��낤���H

�Љ�S�̂ŁAIT�R���s���[�^�V�X�e���i���Ƀv���O���~���O�Z�p��V�X�e���f�U�C���FFail Safe�T�O�j�ɂ��̂悤�Ȓm�b�W�ς̃T�C�N����g�ݍ���ł䂭�������K�v�łȂ����B

�Ƃ�����A�R���s���[�^��Q�͒��������炻��ł悵�A�o�c�҂͓����������L�҉�ƌ���ӔC�҂̍X�R�␢�Ԃ̂��킳���������ŁA�܂��ĊO���ɂ͐^�̌������o���Ȃ̕����ł́A�l�Ԃ̃q���[�}���G���[�ƃR���s���[�^����ɂ�鎩�����u�́u����v�̍��x���͖]�߂Ȃ��B

�o�Y�Ȃł��ǂ��ł��悢���A�R���s���[�^�V�X�e���̏d��ȃR���s���[�^��Q���̐^�̌������𖾂���u��3�Ғ����ψ���I�v�ȑg�D�Ƃ����~�ς����p����f�[�^�x�[�X���x�̕K�v����Ɋ�����B������EDP�����p�����链�Ȃ��Љ�ł��̂悤�Ȏd�g�݂������Ȃ��̂̓R���s���[�^�̈悾���ł���A���ɉғ����Ă��鑼�̃R���s���[�^�V�X�e���i���ێ���V�V�X�e���\�z���̃o�C�u���Ƃ��Ă��𗧂��āA�Љ�I�������ɂ��g������̂łȂ����B

��JCO�̊j�R�����H�{�ݓ��A�������B�����F�u��z�v�̃E�����n�t�ɂ��j�����A�����������������B�i��1�9�30)�j

���u���q�j�A�~�X���́v2001�N1���ǐ����̎w����JAL958��JAL907�̂Q�@�����x����10m�܂Őڋ߂������́i�ō��ّ�1��22�10.26�j

�@���ō��قP��22/10/26�ɑ���ًc�\�����Ă͊��p����L�߂��m�肵�����A�T�l�̍ٔ����̂����P�l�͔��Έӌ��ł������B

�@�@�@�@������u��������~�X�v���A�Y�������Ȃ��ׂ��������ꂽ�����ł������B

���S����nANK�@�Ɋǐ����̌�w���ňُ�ڋ߁i��22�10�26�ǐ����̎��O�ƕ���Ă���j

���uJR�����{��ː��E���v���̌���ŁAATS���쓮���Ĕ���~�����B�i��22�10�14�^�]��͍l���������Ă��ău���[�L���삪�x�ꂽ�j

�������،�������Ƃ݂��ُ،��̂P�~�딭������

���Q�l�����F�w�q���[�}���G���[�͍ق��邩�x���S�Ō����ȕ�����z���ɂ��@�����@Sindney Dekker�@�wJUST CULTURE�x�@:�@Balancing Safety and Accountability�@�x

���̂P�P�D�@���w�w�w��ᖡ�x���P

�ݖ�P�FIT�V�X�e���i�ׂ̔�����(����)����w�^���x�����o���Ă��邩�H

�ł�

�ݖ�2�FIT�V�X�e�����̈�ʌ��J���ŁA(�ٔ����[�g�ȊO�̐V����G���A�����ҍL����)�w�^���x�����o���Ă��邩�H

�@�Q�l�}���w�V�X�e���J���_��̍ٔ���������݂����_�x�������ٔ������V�F�b�u���^No.1317��2010.4.15�v

�F�l�̌���ӌ��������������B�Q�v�����œ��c���܂��I

�@

���P�@���{�̏�����w�⏊�����b�q��ɑ��s���������ŁA���Ȃ���H�I�Ȏ�����肪�o���炵���B

![]() ���̃y�[�W�̐擪��

���̃y�[�W�̐擪��

���̂P�Q�D�h�s����Ɗč��E��������

�č��́A�S�~�̎R����u�_�C�������h�v�T�����I

�w�č��E���������x�ƕ����ƁA���̑O�Ɏ��g�݂Ɂu�Â��C���[�W�v����s���A�܂��A��t�̍�ƂŁu�l�̑e�T���v�́u�H�v���i�܂Ȃ����̂ł���B�����Ċč��́u�d���̋������v�u�V�X�e���v���̃~�X�����݉�����̂݁v�u�O�����̐��Y�I�Ɩ��łȂ��v�Ƃ̓����߂���Ɗy�����Ȃ��d���ɂȂ�B���̂悤��CIO�ɍ�Ɩ��߂����S���҂́A�O�����ɂȗǂ��V�X�e���f�U�C���͐��ݏo�����Ȃ��B�������ACIO�͂��̐��ԓI���]�E����̂��班���ڂ���点�u�����āv����B

���܂ł́wIT�V�X�e���f�U�C���x�́A�J���T�C�h���̗����ʒu�Ō��`����Ă����B�����������ʎu���������ٗ�l�͏����̂����R�A�č����ꂩ��͈��̓T���v�����O�ɂ��ۏ؋Ɩ�����O���̂R�Ƃ��Ĉ����Ă����B�o�c�҂�IT�����߂Ȃ����̂Ɗ����Ă���̂͂ǂ�����{�I�v�T�O����čl�����ق����悢�̂łȂ����H�]���A�v���d�l�̓��[�U�[���̐Ӗ��Ƃ��ē��R���[�U�[���������̂Ƃ��ĕ\�L�ł��Ȃ����̂͊J���҂ɕ�����͂��Ȃ������Ɠ������Ă����A��������B

����́A�g�����U�N�V��������f�[�^�i�ȉ�TR�j���g�̃f�[�^�̒��Ɂu������������������v�������Ă����B�������K��E�K���ɍ���Ȃ��ƃG���[�����Ńf�[�^���̂ĂĂ����B���A�w�z�J�����̐�������x�ł́A���鏬���ȓX���ĂɁu�z�J�����v�����ꂽ�`�[���オ���Ă����A�~��Ȃ瓖�R�ł��邪�u���́A�Ăɔ��ꂽ�̂��H�v�̂P���̓`�[���珤���̌��_�����o�����̂ł���A�ُ�̗v�������o���ڋq�s���̔w�i�𖾂����̌�o�c�̗��O�Ƃ��Ă��̉������ɍ�������Ƃ����B

�C�g�[���[�J���͂��߃R���r�j��POS�́A�X�v���̍�������I�Ǘ��ʂ����邪���i�̔�����͂₭�����i�K�ł̏��i�������X���̔����o�Ƃ̍��v�������̔錍�Ƃ����B

�����ď��a40�N�ɑk��邪�wGE�ڋq���k�V�X�e���x���P�������ꂽ�Z�F��s�A�ԉ��Ό��̌ڋq���k�����f�[�^�̊��p�͊�Ƃ̐����v���ł��肻�̐����Ɛт͂��܂�ɂ��L���ł���B

�܂��A������s�ł��@TR�G���[�̗��ɂ́A�s��������q���[�}���G���[������A�܂��������g���C�t���Ȃ�����~�X�����݂���̂ł��̐l���L��TR�U�镑������͂��A���g�̔\�͂Ɉˋ����Ă���Ȃ�Ό��C���Ƃ��Đ[�w�\�͌����ɖ𗧂ĂĂ��镟���s�B�A�O���בւ���Z�h�����i�������ڋq�Ɩ��̃��X�N�Ǘ��͓�����_��U��܂��Ă��^�̌ڋq�f�f�ɂȂ�Ȃ������Ɩ�����TR�̐U�镑���̂Ȃ����烊�X�N�Ǘ��Z�@�����o���Ă�����s�i���O�a��s�j�̐����������B

���̂悤�Ɏ���f�[�^���W��Ă��܂����Ǘ��v���f�[�^�̒i�K�ł́A�}�N�����͂̔[���ޗ��i������_�j���p�ł���A�܂��č����f�[�^�ƂȂ��Ă͂����ߋ��̃g�����h�ł����āA���������������̃q���g�͌��o���Ȃ��̂ł���B

�܂��A���l�ɓ����č��ʂ���̒��߂݂̂ł̓f�[�^������ł��܂��B������͕s���E�s�ǃf�[�^�Ƃ݂Ȃ���Ă��邪�A����f�[�^�̒��́w�S�~�̎R����u�_�C�������h�v�I�x��T������̂ł���B

CAAT���Q�v�l�ŃV�X�e�����C�ӂ̏ꏊ�Ɋč��|�C���g����3��A�}�l������O���s���A�N�Z�X�Ď��݂̂łȂ��u�č�����������Ɩ��v�ɏd������y���������̈�����o������̂ł���B

���P �u�č�GE�Ђ̔����Ɠd�����̗��d�g�݂ŁA�ڋq�̋��⑊�k�̒��ɐ^�̗v�]���B����Ă��饥���v�Ƃ��āA���k�����҂͊��S���������S�����A�Y�ƐS���w��@���g���[�w�S���̑���T��o����b�ƁA�R���s���[�^�ɂ��f�[�^��͂���g������@�B�u�^���͌���ɂ���v�R���Z�v�g��̌n�I�Ɏ��������B�����ł̓g���^�����ԎВ��́u�����ł����Ԃ͂ł��Ȃ��v�̊i���ɐ�������Ă����B

���Q�@CAAT�iComputer Assisted Audit Techniques�F�R���s���[�^���p�č��Z�@�j�Ə̂���ċ�������č��Ɩ��̌������̂��߃R���s���[�^���g������@������AIT�V�X�e�����g�D�o�c�̂ƈ�̉��������݂ł�TR���ƃf�[�^�̑唼���@�B���ɑ��݂��R���s���^�Ȃ����Đ��k�Ȋč����s���Ȃ��قǕK�v�s���ȃc�[���ƂȂ��Ă���B���̃c�[���͊č��p���̎��_����\�t�g�E�G�A������GAS:Generralized Audit Software�F�ėp�����ꂽ�č��p���p�\�t�g�iACL�AIDEA�AKnoweledgeSTUDIO���j���̔�����Ă���B

�@�f�[�^���́A�f�[�^�}�C�j���O�̎�@�ł́A�u�ǂ��������f�[�^�𒊏o���邩�v�A�u���������Ĉُ�l�Ƃ��邩�v�A�����͂��A�u���������ĕs���̒���Ɣ��f���邩�v�Ƃ������ݒ肪���ɏd�v�Ȍ��ɂȂ��Ă���B

���R�s���E�s�ǎ���ɂ�����锻��̃y�[�W�@�T�FGAS�\�t�g�E�G�A�̗��p�T�v�}���Q�Ƃ��������B

����13 �@�����R�k���ɑ���h���́H

�����E���̕s������ɂ��@�����R�k�����ƂȂ��Ă���B

�C�O�ł�WikiLeaks�ɂ��@�����̘I�悪�O����ƂȂ��Ă���B

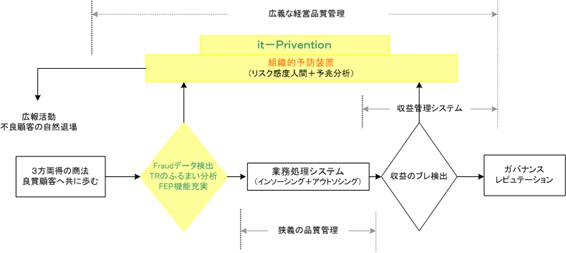

����́A�g�D�O������̕s���A�N�Z�X�E�R���g���[�����A�g�D�̂ɂ��l���ی�@��J-SOX�̏����Ԑ������ŁA�Z�L�����e�B�|���V�[�̌������Ƃ��̗\�h��̓O��ɂ��F���̍��܂�ɂ���Ȃ��ł��A�����g�D�E�����V�X�e���Ɂu���v������A�h������Ă��Ȃ����łȂ����H

�@�����̘R�k��

�@�@���{���q�͔��d�]�ƈ��ɂ��u�։ꔭ�d���v�Z�p�E�Ɩ������̊g�U

�@�A���{��s�x�X�E������̘R�k�ŕ��]�ɂ���Ɠ|�Y����

�B�h�q�Ȋ��ɂ��u�C�[�W�X�͏��v�R�k

�@�C�x�@���́u�@���e�����R�k�v

�@�D��t�f���I����

�@�@�@�����ł́A�R�k�R���e���c���e�̋ᖡ�łȂ��A���Ă̋N�_�ł���u�l�Ԃɂ�����v�ɒ����������̂ł���A���̎��Ď����f���肷����̂ł���܂���B

����������̔ƍߍs�ׂ��₦�Ȃ��B

�����ŁA�e�g�D�͂��̑Ή��ɋ���ł�����i�K�ł��낤���A���̌v��Ăɂ��u���v���Ȃ����H

�u�m�b�̉^���v�����Ă݂܂��H

����g�D�ł́AIPA�Z�L�����e�B�[�Z���^�[�����\���Ă���u���R�k�������̑Ή��|�C���g�W�v���Q�l�ɉ��}�̉��LjĂ�����Ă���B

���̗�肩��A�M���̋C�Â��Ǝ㐫�̉ӏ����|�C���g���������B

�@

�@��}�̐v�}�������ꂽ�A�M���͐Ǝ㐫���@�����t�@�C���̘R�k�ɂ���ƍl���Ă���B�Ή���Ƃ��Ă̒lj����ׂ��ӏ��͂���ł��傤���H

�����Ƃ��Ă��鎋�_������܂�����A�M���l�̎w�E�E�ӌ��������������B

�َ҂̐�������u�_���A�N�Z�X�ɂ��@�����R�k�����@�v�̎��������Q�Ƃ��������B

���̂P�S�@ �_�ސ쌧�s���o�����߂��鍼�\�������P

�s���h�~�̑����́A�o���́u�������A��v�̉�����Ȗڂ̓`�[�̓������݂鎖�ɂ���Ƃ����B

���̐́A��s�̃I�����C�����t�����ɁA�X�܊Ԃɂ�錎�����̖��B����i�דX�Ԃ̌������̑ݎؗ����Ăɂ��ˋ�̂����グ�������c����������̂Ȃ���ł������j�𒍎�����̂��A�o�c�҂̖ڂ̕t���Ƃ���ł������B

�����A�������̂ݎc�����オ�������A���v�͐��܂Ȃ��̂ł���B(�\�ʏ�,�v����̔w�䂪����������ꂽ�̂݁j

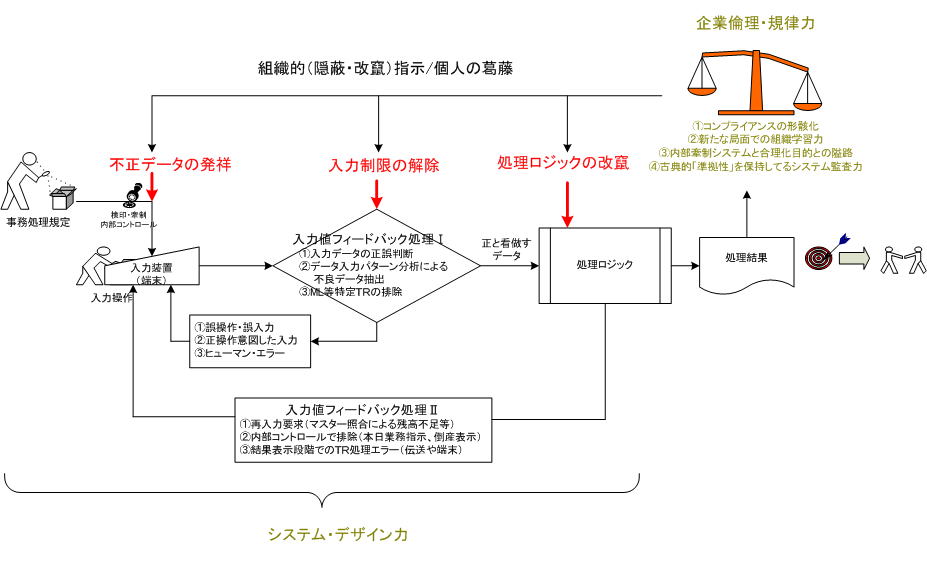

���m����v���������Z�@�֎��������ɂ����āwFraud �x�i���s�ǎ���j�̌����́A�{�i�I�ɕč�FSTC���Q�ŁACitiBank�F�b�s�n���[�h�ɂ��v���W�F�N�g�ɂ��ƊE���f�^�X�N�t�H�[�X�g�D�Ŏn�܂����B�N���W�b�g�̕s�����p���ߌ�ł��Ȃ����x�ɑ����Ȃ��i���݂��lj݂��쒀����I�j�A�܂��C���^�[�l�b�g��FB/EB���y�Ń��[���b�p�⒆��ď�������̕č����Z�@�ցiCityBank, BOA, Nation Bank, Wachvia���j���A�{��EDP�����ɃA�N�Z�X����A���̔�Q���c��ɂȂ��s�Ɩ��̃C���^�[�l�b�g�`���l�������ЂɎN����Ă���w�i���������B

�uFraud�v�Ƃ́A�{�M�œ���݂��Ȃ����A�P�g�����U�N�V�����i�ȉ�TR�j�ł���P����͐��������[���ɑ��������������i��F�PTR����10�̏o�������j�ł��邪�A���̎������莞�ԓ��ɐ��\�������i��������œ����o��������������̂́A���ʂ̐l�ԍs���łȂ��j����悤�ȃP�[�X���A�s���Ƃ͒f��ł��Ȃ����u�s�ǎ���v�ł���Ƃ����̂ł���B

����āA

�ǂ̗l�Ȏ���p�^�[��������ŁA�ǂ�Ȏ���p�^�[�����s���ނ����s�ʂ��āA�ǎ���TR�݂̂����EDP�����ɕ�������`�Ԃ�FEP�@�\�i�P�ɒʐM�@�\�������i�邾���łȂ��j���[������R���Z�v�g�����܂ꂽ�̂ł���B

����A����TR�p�^�[��������ł̖h���Ƃ��āAFEP�@�\�ł���Fraud�f�[�^�p�^�[���𓋍ڂ��A�펞�X�V�E�Ď�����̂����Չ�������B�i������PC�ɃE�C���X�Z�L�����e�B�[�\�t�g�ɂ���āA�N�����Ɏ���D/L����Ɠ��l�ł���j

���́uFraud�v�����́A����A��萸�k�����펞�̐���~���˂Ȃ�Ȃ��B

���ɁA��ƊԂ�EDP�Α���EDP�ڑ��ɂ��r�W�l�X���f���������Ēʂ�Ȃ��l�b�g���[�N����ɂ����āACPtoCP�Ȃ����A������ɂ܂��A���S���Y������i���̘_���ŃR���s���[�^�������������E�E�E����͞B���Ȑl�Ԕ��f��襘H�����o���₷�����v�̌���ł����邪

�s�������Fraud�i�ƍ߂Ɨ����ł��邪�j�f�[�^�̓���₷������ł���B���R

����Ɋ�Ɨϗ������߂Ă��A�l�Ԃ̋��~�ɂ͏��F���l�l�ɂ̓R���g���[���ł��Ȃ��j�Ɉ�w�̌��r�����߂��鎞��ɂȂ�A�����������݂̂Ȃ炸�I�[�N�V�������Ɗԃl�b�g����̑S���Љ�ł͋��ʂ̉ۑ�ƂȂ��ė����B

�F��Ɠ��ɂ����āA���̓��̐��m������Z�\�����ׂ��I

�@���P�@�D�_���쒀����O�Ɏ����B�̕����Ɂu���v��ݒu����̂��挈�ł���B

�@���P�A�w�T�ԋ��Z��������x��2008�N1��14�����u�V�V�X�e���łP�T�������Ɉُ����E�s���������`�F�b�N�v���É���s

�@���P�B�P��Ɠ��ł͌��E������i�o�ϓI�������j���ƊE�̉��g�D�ŋ������ċ����J�����ׂ�

�@���P�@���E���ɂ��u�a�����v����̉ˋ�������J��Ԃ���Faud�ɂ��B2009�N12��23�������V���������l�P�R��

�@���Q�@FSTC�@Financial System Technology Consortium�@http://www.fstc.org/

�@���R�@���O���{�s�ꓮ�������@NRI���|�[�g�@No.09-15�@�uHFT�i���p�x�����j�ƃt���b�V���E�I�[�_�[�v--�������Ȃ̂�--�@���̃��|�[�g�����m�ɉ������Ă���I

�NjL�i2010/01/21�j

��L�A���̎����ɂ�����炸��茧�A��t���A���m���A��������x�@�s���o���ł͖k�C���A�����A�É��A�F�{�������ē�����w�͂��߂Ƃ����������������̋@�ւɑ����Ɖ�v�����@�����\�i�ꕔ���\�ʉ������݂̂��H�j���z�E���S���z���鎖�Ԃł���B

����́A��ʏ����̖ڐ��ł͏�L�����u�a�����v�����Ɓu�N�x�z���v��������{�I�Ȗ��ł���A���ԂȂ�Ε��ʂ̉�v�����v���O�����쐬���͓��R�̃V�X�e���v���ł������A���ꂪ�I�܂��ƌo�c�̉��䍜�܂ŋ����̂ŁA��v�X�X�e���v�҂͂Ƃ��̐̂ɑ��Ƃ��Ă�����Ǝv���Ă���̂łȂ����B

���������g�D�A�n���́A�����̓��ŋ��������l�B�́A�̂́w������`�x�A�w�P�ʔN�x��v�x�̕��ꗝ�O���A�܂����̂܂ܐ����Ă��邩��ł�����i�g�D�������j�B

�u�R���R�P���ɗ\�Z�͑S�z�g���ā}�O�Œ��n���D�ǂȂ镔���A���N�͑���Ȃ���Ε���I���N�x�ɕt�͂�����Ǝ҂������v�̐��ѕ]������������߂Ȃ��ƒ���Ȃ����̂ł�����B

���A�S���I�ɏ�L�̉�v�V�X�e���\�z���邱�Ƃ͖��_�ł��邪�A����v���x�ő������������m�ۂ��A�����Z�A�����N�x��v�̐������}�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�NjL�i2010/02/03�j

�܂��A�s�K�Ȏ������\�ɏo���B�u�_���Ȃɂ��s���o���v�ł���B�菇�͎��ۂɂ͗��N�x�ɔ[�����ꂽ�̂ɁA�N�x���ɑ�����@�ł������炵���B����ΑO�q�̍ł��c�t�ȁA�����āi��X�����̗U�f�ɏ��₷���K�Ȃ��������̂������ł���A�\�Z�Ə�����100%�̗U�f�ɓU��₷���K���̊j�ɂ́A�ŋ��͖ق��ĂĂ������Ă���A�܂����ɐŋ��͏����ł����������Ȃ��S�忂��Ă���̂ł������B���ɑ�w���̍��x�ȃA�J�f�~�b�N�l�ޗ{���̌���ł��A�\�����Z���킹�̂��߂P�Q�����̊C�O/�w��o���̏W����N�����Ă���́u���Ѝw���z�v���N�x�\�Z�����̃s�[�N���}����o�ϔg�����������B���N�\�Z�������Ȃ�O�̗\�h�{�\���r�̗ǂ��}�l�[�W���ƌ��Ȃ���āA�����B�ւ̘r�݂̂��ǂ���ł�����j���s�����o�̈����̖������������I�o�ύs���ł��邪�A�ȉ��̓_�ł�������Ȃ������ł���B

�@���̂P�F����ȗc�t�Ȏ�@�iFraud�p�^�[���̗ތ^���̑�P���j�́A�N�ɂł������������ɑ�R����̂ɁA���̉�v��������������������Ȃ����H

�@���̂Q�F�_���Ȏ����́A2004�`2008�N�x�ɏ������ꂽ�s���o����427���A1��363���~�ɏ��Ƃ���Ă��邪�A���̗c�t�Ȏ�@�����̕����N�������Ō������Ȃ����H

�@���̂R�F�o�ϊ����̕�����F��v�m��č��l�A������J-SOX�A�ʂĂ͋��Z���i����@�܂ŕۗL���Ȃ���A�S�̂ł��܂��@�\���Ă��Ȃ��B�͉̂��̂��H

�@���̂S�F���̂悤�ɂ��̋L�������o���Ă�����A���̋@�ցA���A�s�܂ł��낢��ȃ��x���ŎU������邪�A�S����������Ă���̂łȂ����H�i�K�����̉�v�V�X�e���j

���A�S���I�Ɍ���v���x���Z�������邪�A���̎��̃V�X�e�����ɓ������ē�����Ƃ���A�����ɏ�L�́uFraud�������W�b�N�v�����ݍ��ގ����\�ł���B

�NjL(2010/07/23)

�������̍��́A����ڂ��Ƃō폜�Ώۂ��l���Ă����A�܂��܂������������o���Ă��܂����B

�S���V���ł��n�����ł̋L�ڎ����ł���A���������v���鎖�ƂȂ낤����A���炭�f�ڂ��p�����邱�Ƃɂ���B

��L�܂ł́A�_�ސ쌧�s���o�����z����Q�V���~�̎����ŁA�J�����e����q�̒ʂ�ł��������A�V���ɖ�Q�D�W���~�̕s���o�������o���A�s���o�����z�͖�R�R���~�B

�������A���G���̌��Ŗ��ۂ⌧�x�@�g�D���W����Ă���̂́A�J���������ǂ���Ȃ��B

�����ł́u��v�V�X�e���̐v�T�O��ς���v�����Ă������A��v�\�t�g�┲���ł������A��v�č��Ȃǎ���̑Ώ��Ö@�ł́A���͂�ł薳���̏ł���B

�������K���̈ӎ�����|���ׂ��A�S�E���̑��ւ��i�������Ƃ��Đ���݂������Z���ւ̃K�o�i���X���o��აl�Ԃ́A���H�̋ʐ��|����x���P���N�̏d�J�����ۂ��j

�������Ȃ��B�P�Ȃ錸�������Ԋ҂ōςޖ��ł��Ȃ���ɒB�����̂łȂ����B

�_�ސ쌧�́u�s���o���ɂ��j�]�c�́v��錾���A�S���ސE�B����ɗ����琔�N�E���̉����h����������i����A�����E���l����팸�ł���j�Ȃɂ��Ⴂ�l�B���A�V�����d����̊�����`�����X����������B�Z���͂��̊ԑς���B

�_�ސ쌧�͍K������҂ƌ�����o���L�x�ȑސE�҂������Z�����Ă��Ă���`������Ԑ����\�ł���B

���̊ԂŌo���V�X�e����֘A�t���V�X�e���̔��{�I�V�X�e���f�U�C�����s���]�T�ݏo���˂Ȃ�Ȃ����AIT�̊���u��v�͖����̂ł���B

�����̂̎́A���A�����̂Ԃ��^�c����s�s�i�č��T���f�B�E�X�v�����O�X�s��PPP;Public Privata Partnership�j������B���̐����v�����𖾂��A���̃R���Z�v�g�������ł���ΑS�ʓI�ӎ����v�ƂȂ낤�B

�@���w�����̂Ԃ��^�c����s�s�x�I���o�[�EW�E�|�[�^�[�����m��wPPP�����Z���^�[���ʐM�Њ�ISBN978-4-7887-0967-6

�y�����̓^���z

���̂P�F�����g�D�̑S�̂�ɖ�45���̗������肪�ٔ����������ŋL�ڂ���Ă���B�Z���č������i�ׂł������̂Ŕs�i����Ă��邪�A����ɂ͔F���i�S�̂̈������Öٕ��y�j�E���̗������̕��@���L�ڂ���Ă���B�č��@�\�����蔲�������̕��@�͍���́u�ڂ̕t�����v�ł��낤�B

���̂Q�F���_�ސ쌧�s���o�����́A����22�N8��25���������p�����Ƃ��č��\�߂ɖ���A���Ŗ��ۊ����Q���ɒ���3.5�N�A2�N�̒����������n���ꂽ�B�i���s�P�\�͖������Y�����j�B�i���j����̍ٔ��́A�����s���̑S�̑g�D�Ԃ̍s����₤�̂łȂ��A���ɕK�v�Ȏ��I���p�̍��\�������ق���Ă���݂̂ł���B

�܂��܂��y�c�O�Ȃ��Ɓz

�c�O�Ȃ��ƂɁA���̗�������悤�ƍl���Ă�������

�u�S���s���{���ŕs���o���v�����o�����E�E�E�ƒ����V���i2010/10/4�����j���`���Ă���B

��v�����@�̒��ׂɂ��ƁA����20�A21�N�x�ŁA�R�W���{���ƂQ���ߎw��s�s�Ōv��S�O���~�A����19�A20�A21�N�x�R���N�Ŗ�T�O���~�B

������

2003�`2008�N�x�ł̕s���o���v����

�@�@�����̕��i�w���ɗ��p���邽�߂̉ˋ����Ď���Ǝ҂ɋ����v�[�������Ă����u�a���v

�@�A�����̕��i������ɕʖ��ڂł܂Ƃ߂Ďx�����u�ꊇ�����v

�@�B�_��Ƃ͈Ⴄ���i��[��������u�����ւ��v

�@�C���N�x�ɔ������i�N�x�ɔ����u���N�x�[���v

�@�D�O�N�x�ɔ��������i�N�x�ɔ��������Ƃɂ���u�O�N�x�[���v

�Ȃǂ̎���i�ÓT�I�Ȍ��Z�z���̕s�������j��Ꭶ���Ă���B

�����́A�s�������݉�������X�R�̈�p�ł��낤�A���A���Ƃ����z�Ŏ�����v�̍d���������낤�Ƃ����̂��̂悤�ȏ����I���Ƃ��A�����E�O���̖��N�J��Ԃ����č��Ō��o���Ȃ������̂��H�s�v�c�ł���B

���ɂ܂��������Ă���Ƃ���A����̒m�b�i�H�j�͈������K���ł���A��͂�s���o���̍��{����������s������ԉ������o����Ⴢ��Ă���̂łȂ����B

�w�a�̏����Ȍ��ł��_���͕����x�B

���z�Ȑŋ����g������v�č��������̂悤�ȏ����I����Ŗ|�M����Ă��ẮA��ǂ�Y�ꂳ����B�܂��u�č��v�̎���������҂���B����22�N10��10���L

![]() ���̃y�[�W�̐擪��

���̃y�[�W�̐擪��

�@

����15�u���̓~�X�v�Ɓu�\�t�g�𑀂�v�g�D���y

��B�d�͂́A�����X�g���X�e�X�g�ߒ��ł̑ϐk���]���Ɋւ����̓��f���Łu���̓~�X�v�ɂ��e�X�g�s���̒ǎ���^�V�Ȃ�����Ă���B

�@

�����P�ɂ��ƁA�w�����̑ϐk���ɒ���������ɏd�v�ȃf�[�^���u����́v����A�@������f�[�^�́A��d���Q�O�O�W�N�ɍ��ɒ�o�����ϐk���S���]�����ʂ̒��ԕ]���Ŋ��Ɋ܂܂�Ă���A��d�������`�F�b�N���Â��R�N�ȏ�����ɋC�Â��Ȃ������B���́u����́v�Ƃ́A�d�ʂ��u�Q�U�O�O�g���v�Ƃ��ׂ��Ƃ�����u�Q�U�O�g���v�Ɠ��́B���̂P�O�{���Ⴄ�u����́v��ۈ��@�́u�`�F�b�N���邱�Ƃ��ł��Ȃ������v�Ƃ���Ă���B

�����āw����܂Ō����𐄐i���Ă����o�ώY�ƏȁB���̒��ɂ���u���q�͈��S�ۈ��@�v�������̈��S����]�����Ă���Ƃ������{�I�Ȗ�肪��������ɂȂ��Ă���x�ƕ���Ă��邪�A���̖��ɑ��ǂ��܂Łu�Ώ��Ö@�I�Ȏ蓖�v�ŏI��邩�H�܂��͐^�́u���{�I�����v�ɔ��邱�Ƃ��ł��邩�������čs�������B

�f�l�ڂɂ́u���̓`�F�b�N�v�_�����W�b�N���Â������悤�ɂ݂���B��ʓI�i���ӓI�ȍs�ׂ������j�ɂ͂��́u���̓~�X�v�Ƃ܂Ƃ߂��Ă��܂����ۂ́A�R�i�K�̍H���Ńv���O�����ɑ�����B�@�f�[�^���̂��̂��S���ԈႦ�������������A�A���͂��鎞�Ɍ��[�ɂ���F�m����ǂ݊ԈႦ�F�V�ƂX�A�P�ƂV���̎菑�������̓ǂ݊ԈႢ�A�����ē��ł͐������F�m�������u���̓L�[����v���ɓ��Ǝ葀�삪�s��v�ł������u�q���[�}���E�G���[�v�A�����ćB���̓`�F�b�N�_����H�̗v���͈͂���E�����v���O�����s���S�ɂ��U�f�[�^�̒ʉ߂̂R�i�K�ɂ�����@�\�����ʂ��Č��˂Ȃ�Ȃ��j

�f�[�^�`�F�b�N�_����H�́A���̓��̓��[�e�B���͈͕̔���������������A���̓��͒l�Ƃ̑��փ`�F�b�N����ꂽ�肵�ăv���O�����͏C�������ł��낤�ƒN���l����ł��낤���A�����ɑ傫�ȃ\�t�g��v����l�ԂƂ��̃\�t�g���g���i����j�s�ׂ̐l�ԍs���Ɋ�{�I�Ȗ�肪�B����Ă���̂łȂ����B�i�q���}���G���[�Ɋւ��Ă͕ʍ��ōl�@�j

���������R���s���^�[�́A���͂������i�f�[�^�j�ɏ]���A�O���P�Ōv�Z�����A���ʂ��o�͂���ȒP�ȓ���ł���B���͒l�̓f�[�^���m��Ńa�W�^���ɕϊ����ċ@�B�I��A�܂��͐l�Ԃ��Ɩ������̂��߂ɓ��͂���̂ł���B���͒l�����Γ��R���̂܂܌v�Z�����̂܂������ʂ��A�E�g�v�g���̂��v���O�����ł���B���̂��Ƃ͍ŐV�����Z�@�Ƃ�����f�[�^����������uMapReduce�v���U�����@��uCEP�v(�����C�x���g����)�A�X�g���[���f�[�^�������@�Ƃē������Ƃł���B

�����Ă��̓��͕����͌돈���̌��ł��邩��A�v���̗v����`�i�K��ڍאv���ł���`���Ɏ��ׂ����L�ځi�����j�����B��۸��ϰ��v�҂͋@�B�I���`�ł���Ɩ��̃v���łȂ�����A����őz�N��������͗�������q�Ȃ����A����̓v���O�����J���̍ŏI�i�K�̃e�X�g�P�[�X�Ő�������i���ۏ̑b�Ƃ̂Ȃ邩��ł���B���̂悤�ɓ��̓f�[�^���{�ԋƖ������𐳂����������邽�߂ɐv�i�K����ő�̒��ӂ������Ă���̂ł���B�����ĕč�ISACA��{�M�č������ł��u�č��̖ڂ̕t�����v�Ƃ��ďd�������|�C���g�ł���B�s�������s�Ǎs�ׂ̃f�[�^���������i�K�i�t�����g�v���Z�b�T�j�Ŕ����E�⑫���Ή�����̂�EDP�����̏펯�p�^�[���ł���B

����āu�P���Ⴄ�f�[�^�̓��͂��Ɩ������܂Œʉ߂��Ă��܂��v�̂́A���ʂ̏펯�ōl������Ȃ��B���̃v���O�������g���l�ԒB��������ʉ߂���悤��₂��Ă���܂��͉��ǁi�����j���Ă���E�E�E�Ɛ��������R���ł���B

�����ł��̃v���Z�X���������Box�Ɍ����Ă���𑀍쑀��l�Ԍn��}�������

�@

�@�@

�i�N�ɓn�����C�����ł̜��ӓI�ȃf�[�^��������݂��ُ،��P�~�딭�������A�݂��ً�s��K�͏�Q�����́A��}�T�v�̂悤�ɑS�����ꎖ�ۂł�������J��Ԃ��Ă���B�l�Ԃ͌���Ƃ������ł���A�������u�h���C�o�[�v�́A�l�W�̓���ł��蕐��ł͂Ȃ��B�}�X�R�~�͒P�ɃR���s���[�^�v���Z�X�����ɒ��ڂ��ڂ��Ă��邪�A�������ʂ��g�����̃v���b�V���ɕ������Ԑ����������݂���B���������������ړI�⋖�F��̃N���A�ׂ̈ɜ��ӓI�Ȑl�ԍs���������ɂȂ��Ă���B

�܂������d�͂́A������1�������̂̏��J���T����{�Ȃł̕��ː��������͌��ʔ��\�Ɍ�肪�������ƁA2011�N08��30�������ׂ����\���s�����i���̔�������T�����������A�L�\����R�������o�߁j���Ă���B���̓��e�͂P�`����̃Z�V�E�����ː��ʂ̊��Z���P����cm���P�L��cm�Ɗ��Z�����A�܂��f�[�^�̓]�L�~�X�������v�Z����p�����P�[�X���������B�Ƃ���A���܂���Ȃ���B���{���q�͗��n�{�����㗝�́u�ߋ��̎����P���ĊԈႢ���p�������B�_�u���`�F�b�N�̎d�g�݂�����Ċm�F�������v�Ƙb���Ă���v

���q�͂������u���l�v�́A���q�͋Z�p�ɒ����Ă���ƉߐM���A���̂悤�Ȋ�b�I�ȋZ�p��̂�ɂ��镗�y������̂łȂ����H

�g�D��w���́A�g�D�Ԃ����̂悤�ȍs�����̂��ƕ����ƌl�̗ϗ��ςɈς˂��V�X�e���S�̂̎p�i�����f�U�C���j��襘H�́i�Ƃ�����ΐl�̋�����U�镑���A��̋�C��ǂށA���e�B�x�[�V�����̗L�����ɒ�������A�i���W�[�j��Ƒ����̊�@�ɗ�������邱�Ƃ����ʂ��čs���������̂ł���B

�@���P ���C�R�A�S���@�ɑ������l�����R�A�S���@�ł��f�[�^�̓��̓~�X���������ƌo�ώY�ƏȌ��q�͈��S�E�ۈ��@��2011/08/22���\�����B

�@�@�@�������Ƀ}�X�R�~���\�ɂ��u�f�[�^�ɓ��͂��͎�@�̍Č������w���v�Ƃ���B�Ə������o���ɂ����B�̐S�̃����g�_�E���_����H�ɓ�������ł���ȏł́u�X�g���X�e�X�g�v�S�̂̕i������莋����鎞������ł��낤�B

�@���������A��b�f�[�^�ł���n�k�́u�l�F�}�O�j�`���[�h�v�\�L�́A�C�ے������ۓI��]���A���{�Ǝ�������O�ɂ͖ق��Ă��̊��ς��Ă���̂ł���B

�@�Q�l�F�C�ے�ϸ�����ā@http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%B0%E3%83%8B%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%89

�@���Q�@�����d�͔��\�@�w������ꌴ�q�͔��d���ɂ�����j�핪�͌��ʂ̊m��ł̈ꕔ�����ɂ��āx�@http://www.tepco.co.jp/cc/press/11083002-j.html

����16�@���n��IT�o�J�Ɨ��n��IT�o�J

IT�g���u�������̍ٔ��������݂�ƁA

�@�@�@�@�v���O�����J���i�K�ɂ����镴���A

�@�@�@�A�v���O�����[���i�K�ł̌ڋq�ƃx���_�[�̖ڕW�̈Ⴂ���̊���v��������ꗂ������Ă����i�K�A

�@�@�@�B�[����̉^�p�i�K�ɂ����Ď��̂����݉������̗v�����߂�����A

�ƃR���s���[�^�����v���O�����ɋN�����镴���������Ă���B

��2012-06-21 �ic�j JA2ANX�@n.inagaki IT-CPR������ɂ�

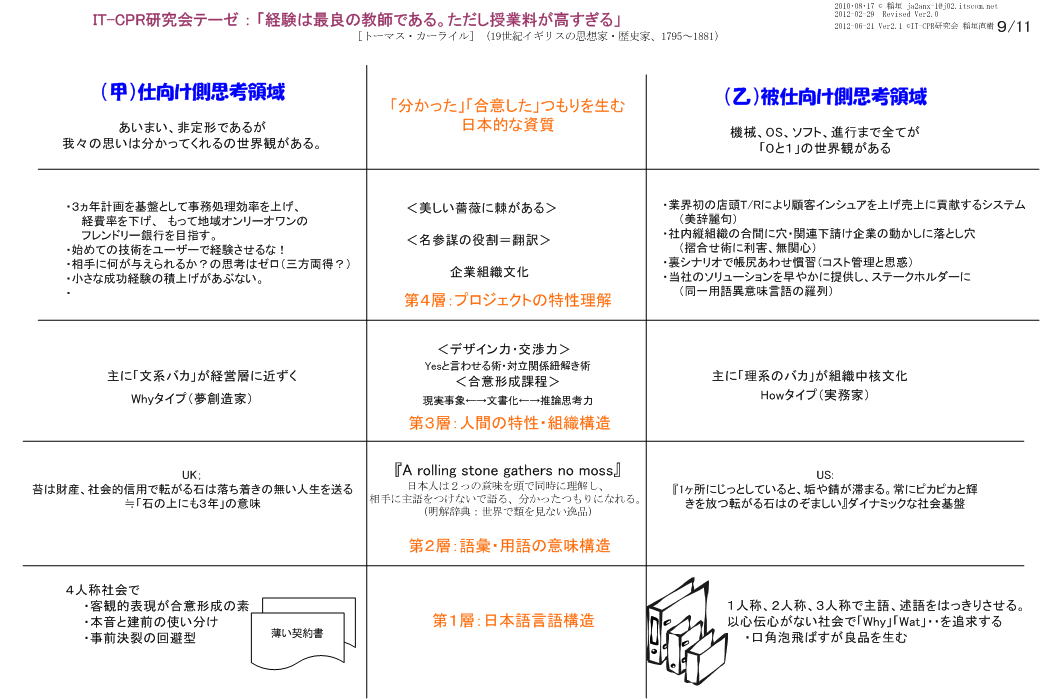

�Ƃ��镴�������i�����n��16�3�10�j�ł́APM���s�ʂł���v���W�F�N�g���s�`���ƃ��[�U�[�̋��͋`�������_�ƂȂ��Ė{�i�I�v���O�����J���ߒ���PM���s���@�̑Ή����ő����Ă��邪�A���̍ٔ����̂̂����Âɍl����ɁA����́u�J���i�K�ł̋Z�p�́FProcese

Technology�v�̖��ł���A�O��I�Ɏ��Ԃ𖾂炳�܂ɂ��㑱�Č��ɋ��P�ƂȂ�Ηǂ��B�J���i�K�ł�PM�_�͖{�M�ɂ���PM���i�̕��y�Ƃ��̎d�g�݂��������x���_�[�̎d���̍����������Ƃ߂������ł������ďK�n������i�K�ł���B�������A�����ł̓v���Z�X�ߒ��������������o���̕����Ă���u���v���قȂ��Ă����i���ӓI�ɑ���Ƀ_���[�W��^�������łȂ��Ă����ʍٔ������ɂȂ��āA���̐��������咣���邽�߁i���Ȃ̎咣�𗧏��邽�߁j�j���ɁA�N�����Ă���P�[�X�����Ǝv���邱�Ƃ��U�������B

���������A����̓g�b�v���u�̓���ٖ��ł�������A����������ł������肷�鎖�ɋN�����邱�Ƃ�����̂łȂ����I

�x���_�[��Ƃ̏�w�������n�o�g�������A�x���_�[��Ƃ̃g�b�v�͕��n�o�g�������A����Ζ{���I��IT�Č��ɂ��������{�I���_���قȂ��Ă���̂łȂ����H

�Ⴆ�A�c���K��s-IBM�����i�����n��24�3�29�j�͒��㗬�Ƃ����镔���i�_�_�ł̖��̍���ɂ���F�M�҂̓ƒf�̌������j���_���ꗂ����݂����܂܃v���W�F�N�g���i�߂ΐi�ނقǂ��̘����͑傫���Ȃ�o���̗]�T�x�͖����Ȃ�u�ڍ��v���K�R�I�ɋN�������Ăł���B

��n�V�X�e�����C�O�n�\�X�g�p�b�P�[�W��K�����悤�Ƃ����Ƃ���A��������������e�F���Ă��܂����Ƃ���Ɍ���������B

�g�b�v���m�̈���́A��������������������܂܁i���Ɩ��Ŕ��������P�[�L�����FBPR�AFit&Gap�ABRD���̔������p��ō�Ƃ��J��Ԃ��Ă��邪���F�����荇�����̂łȂ��j�B�����ꗂȂ��N�������I

�@�@

���s���ĂьJ��Ԃ��Ȃ����߁uIT����̍s�Ԃ���ǂݎ��ׂ����P��m���Ƃ������v

���{�l�̍s���Ă���_��s�ׂ⍇�ӑ����u�@���ɞB�����ł��������v�B

���̔������u�����܂����v�f�́A�ǂ������{�l���L�̓��{�����ɏh�錹���ɂ��낤�B

��2012-06-21 �ic�j JA2ANX�@n.inagaki IT-ADR�Z���^�[ IT-CPR������ɂ�

����17�@�v���W�F�N�g�ڍ��ɂ�����^�̌���

IT�ٔ��ł̓v���O�����J�����v���W�F�N�g�ڍ��������B�o�����v���W�F�N�g�^�p�̉ۂ�̋`���ᔽ�Ƃ��đ��_�ƂȂ��Ă���P�[�X�������B�܂��A�ٔ��ɂȂ�Ȃ��Ƃ��v���W�F�N�g�̎��s�͑����ƕ����A�����߂Ă���ƁA���肾�����v���W�F�N�g�͑o���̊�ƁE�g�D���Ɏ��]�T�x���z�����ꍇ�R���t���N�g��ԂɂȂ�A�����������_�ɂȂ�v����Kick-off�p�[�e�B�i�v���W�F�N�g�Q���҂̐S����Ƀ��e�B�x�[�V���������Ə̂���Ă��邪�A���̂悤�Ȍ`���Ƃ鏈�����߂Ă������������݂��Ă���j�ȑO�ɁA�^�̖�肪���݂��Ă������Ƃ��킩��B

�@

�o���ɕۗL����v���W�F�N�g�]�T�x�i�������ŋ߂P�~�͉A����߂Ă��邪�J������͌�������ŁA�c�Ƃ͌��ς�Z�@���Ă����Ƃ�����B�܂����[�U�[�͓����_����Ԃ��啝�ɒx�ꂽ�����Q�`�R�{�̉��i���x���킳��Ă���P�[�X�������j���z�����ꍇ�p���N����̂ł���B

�v���W�F�N�g�ڍ��́A���̃v���W�F�N�g�̗]�T�x�Ȑ��i1/3�}�Q���j�Ő����ł���B

���̐^�̌����́A�����ɂ���o���́w���x���ٖ��ł��������Ƃ���t���ŕ������Ă���B�i2/3�}�Q���j

�@�@�i�����͔���������ł��茋���͎S�邽�闝���ł���j�ł͍������Ɨ���ƂȂ�B

IT�Z�p�҂́A�@�B��OS�����ăR���Z�v�g�v�ł���̂ŁA���̒��ԃ\�t�g�����Đ��i���S���ł���A���̏�ɋƖ��A�v�����v��J����@��PMBOK��BABOK�Ȃlj��ĕ�������b�Ƃ����蕨�ł���A���{�I�_���\���ɓ���܂Ȃ�����������B

�u�����鉻�v�Ə̂��āA����̏��ނ��R�ɂ��Ė������𖡂���Ă���ƁAJ-SOX�������Ɠ������s���d�˂�B

�v���W�F�N�g�̎��s�Ɛ�����Δ䂵�āA�����Ⴄ���O�ς������B�i3/3�}�Q���j

����18�@�e�[�}�F��s�ƋƖ��̃N���E�h�ɑ���s���Ɓu��s�Ƃ̐M�����v�̌���

�܂��u�s���v������ł��邩�H�����Ӗ����Ă��邩�H���̒��ۓI�Ȍ�b����U���Ă݂�K�v������B

�܂��u��s�v�Ȃ̂�? �u��s�Ɓv�Ȃ̂��A���s�ʂ��˂Ȃ�Ȃ��B

�u��s�Ɓv��

�@�F��s�g�D�����Ƒ̐��Ƃ��Ė@�I�ȁi�ی�Ɣ���j�Ő������Ă���B

�@�@ �Ō�̍Ԃ̓|�Y�h�~�i�a���ی��������`���A�ē����̎w���s����A���ۓIBIS�̐����j

�@�@�@�@�@���ア�Ƃ���͂ǂ�ǂ�z�������Ŏs�ꂩ��r������A�N���[���X�L�~���O���L����

�A�F�ڋq�s�����A����l�̌ڋq���e���V�����\���Ɏx�����Ă���̂Ō����I�o�c���\

�@�@�@�@�@��w�q�Z�O�����g���̌J��Ԃ��i���v�j�s�����R���s���^�[�����Ƀ}�b�`���Ă���B

�@�@�@�@�@�h��ȉߏ藘�v��`�ɑ���Ȃ��Ƃ̎��s�̒m�b����������Ă���

�@�@�@�@ �@���i�g���^�̐Γc��^����s���ɍs���Ă��邾���j

�B�F���������̍Ō�́u���K�v�ł��錈�ϋ@�\���ɂȂ��Ă���B

�@�@�@�@�@���̂��߉i�N�̎��̍^��������P�~�܂ŊԈ��Ȃ���ƕ����̏����A�i�N�ێ����ʁB

�@�@�@�@�@ �����̒��A�N�����Ȃ������K�@�����ɑ����邪���ʂƂ��ĐM���ɂȂ�

����ȂƂ��낪�َ҂̋�s�Ƃɑ���M�����C���[�W�̊�ՁE����ł��B

����āA�������`�Ԃ��x����f�[�^�N���E�h�Z�p�͕K�{�ł��傤�B

�����āu��s�v��

�@ �|�Y���鎩�R�������Ă��Ȃ��B

�@�@�@�@�ē����̌����ŁA�����ʂ�������ߏ�ԂɊׂ�Ύw�W���P�̓w�͂��D�悳�ꂽ�o�c�ƂȂ�A�ŏI�̎p�́u�z�������v�B

�@�@�@�@�t�ɑ��ƊE����̎Q����ǂ͍����̂ŁA�T�[�r�X�����Ȃ�����ڋq���������邱�Ƃ͂Ȃ��B

�@�@�@�@ �����̋�s�s�����Ńo�u�����̔ƍߓI�Z���ʑ��ȊO�ɁA��@�Ɋׂ�����s�́u���]��Q�v�ɂ���t�����������Ȃ��B

�A �Ɩ��̐V�K�J���͐������A�Ǝ����͓��Ƒ��Ђ��e�Ղɒǐ�����₷���̂ō��ʉ������o����g�D�Ԃł���B

�@�@�@�@�o�c�͉i�N�~�ς̐M�������S���̎��Y������A�����̌n�ŗ��U�����m�ۂ���A�萔�������͍d���I�ŋ����I�łȂ��B

�@�@�@ ����Ĕ@���ɕ�����k���ł��邩���o�c�̎�v�ȃR���g���[���̈�ł���B������̑�@���߂�̂��R���s���[�^��p�ł���B

�@�@�@���̃R���s���[�^��p�̓V�X�e���v����@�B�������̃^�C�~���O���p�̍I���p�����ƂȂ�B�i�T�[�r�X�����͌ڋq���牡���т�v������Ă���j

�@�@�@�@��������������n��W�J�ł݂�ƁA�@�B�����o�c�ɂ����鎩�R�x�𑝂��Ă��鎖���N���ɂ킩��B

�@�@�@�@�@���w�u�������ρv�u�d�q���v�̂Q�@������s�ɗ^����e���x�@�T�ő�P�\�@�n��Γs��̕�����䗦�̍� ����E PDF��1MB

�B �����v�l�őg���Ă�ꂽ��s�ƐM���̃V�X�e���\�z�Ƃ́I

�@�@�@��s�s�ɑ��鏎���̊��҂́A�،��Ɩ��ƈقȂ��Ă���u�ׂ��邽���͎����̔\�́A���������͂��Ȃ��������v�̊���͂Ȃ�

�@�@�@�@�@�@�E�E�E���S���Ď���ł���V�X�e�����B

�@�@�@ �@�@�ߏ�T�[�r�X�Ƃ��v����قNjƖ��i�t�ӂ�`�[�����A���z���c�ۗL�̍������w���������������ȃT�[�r�X���ԂőΉ����Ă���j�̐Ϗd�ˁB

�@�@�@ �@�@���ɉB�ꂽ�`�[�ނ�\�������ߗނ̋���A�[�J�C�u�ۑ��f�[�^�ۗ̕L�i�F�l�̐������������ł����ł����j�����̎��Y�̂ЂƂł���B

�@�@ �����Z�Ƃ̃R���s���[�^���p�̗��j����W�]����_��\���̋�s�V�X�e���\���i�،��ƂƔ�r���āj�j�@�E�E�E�E�E�@PDF��170KB

��s�̃R���s���^�[�V�X�e���́A�R��Ɩ��i�a���E���E�בցj�̔h�����i�łP�O�O��ޒ��x�̏��i�Q�������A��@�\�����Ə̂����@�\�́A���S�����琔�疜�����̌������A�I�����C�������͐��b�ŕԎ��A�[��A�����ς��Ƃ��̓��J�����i�����Ԃœ��t��S�đւ��鏈���j�������̃I���������ɂ��̐��{�̃I�����������Ƃ��g�����U�N�V���������A�����ĂVD24H�^�p���A�_�E��������V�������ŏ����̔ᔻ�𗁂т�A���ϋ��z���R���ɓ��B���Ȃ��Ƒ��肪�c���s���œ|�Y�i�����߁j�̊댯������������B���̂悤�ȃV�X�e���\���ɉ����ێ��P�~�덷��������Ȃ��i���ێ�����̃V�X�e���ł���B���������S���Ă����̂����̂��̃V�X�e���́u�N���E�h�v�̂��Ƃ��ł���B

�@����A�č��Љ�ł͑��ς�炸�l�ƒ�ŌX�̏��؎�����Ƃ��̋��z���`�F�b�N���Ȃ���Ȃ�Ȃ����K�i��s������M�p���Ȃ��A�ŏI�I�ӔC�͎��������f���錠���g�ɑ̊����Ȃ���Δ[�����������Ȃ����K�j���̎��ԕ��S�������S�̂������Ă���B���ςɂȂɂ��^��������Ȃ������̌���������S���Ĉ����Ƃ�����iMicroPayment������IC�J�[�h�Ńg�����U�N�V�����̎��W�A���������ʑg�D�Ő��������E�G�[�g���������邪�A�ŏI�K�͋�s�������S���Ă���j���̋��Z��ՃV�V�e���͍����o�ϓI�ȘJ�͕��S�y���́u��C�v�̂悤�ł��邪�A�}�肵��Ȃ����̐��Y�������@�\���x���Ă���̂ł���B

�@�l�Ԃ́u�̓������v�Ɠ����A���̎����������Ă���p���A���Ƃ��n�[�h�E�G�A�@�B���ǂ��ɂ��낤���������o�ł͊W�Ȃ��̂ł���A�@�B���ǂ�ȏꏊ��`�ԕω��ŃN���E�h���������Ă��A���̖����͌��������͂Ȃ��낤�B

�N���E�h�Ƃ��A�u���p���ɗ������M�������m�ۂł�����ł��̒��N���E�h���A�N�Z�X�ł��錮�v�Ƃ������Ă��܂��B

����19�@�{�M�i�@�E�� �u�E�H�[�^�[�t�H�[���̎����v ���甲���o�����I

�c�O�ł���̂́A�v���O�����J���ɌW���h�s�����̑��_���A��K�X�e�b�v�̂m�b�H��@��V�Y�@��̑g���\�t�g�ł��낤�ƁA�Ɩ������v���O�����ł��낤�ƁA���̃N���e�B�J��������S�����S���X�e�b�v�̍�������V�X�e���ł��낤�ƁA�u�v���O�����J���v�̎�@���E�H�[�^�[�t�H�[���^�J����@�̊T�O��Ř_�c���i��ł��邱�ƂɜΜ��ɑς��Ȃ��v��������B

�{�M�ł́AIT�̕����g���u���������Ă��ٔ��O�̌o�ύ����I���ǂ����H�̔��f�Ō���Łu��l�̉����v��I�����A�Ō�̍Ԃł���ٔ���ɏオ���͋ɂ߂Ă܂�ł���B

���̎����́A�Z�p�_�̐킢�͎i�@�̏�ɓ���܂Ȃ��Ƃ��ĂقƂ�ǘa���Ō������}����B

�������AIT��������������ł��邪�A�ςݏd�˂��Ă����B

�{�i�I��IT����̉���E�]�߂������B

�َ҂̎茳�ɂ���̂ł�

�@�P�F�w�R���s���^�E�v���O�����W����T��(��)(��)�x ��t�n���ٔ��������� �Ĉ䍂�l ���^ No.670(1988.9.15)

�@�Q�F�w�V�X�e���J���_��̍ٔ���������݂����_�x ���������ٔ������� ���V�l�b ���^No.1317(2010.4.15)

�@�R�F�w�\�t�g�E�F�A�J���Ɋւ���@�I���������ɂ��āx ���{�ٌ�m�A����@���٘A���ʌ��C�e�L�X�g 2007/11/27

������B

���������Z�p�I�i���ɔ�������ω��łR��ڂɓ˓����Ă���B

��P����ɑ������鏑�ЂP�́A�]��ɂ��Z�p�I�w�i���ÓT�I�ȃV�X�e������ՂƂ��āi�I�t�R���Ə̂������p�@��u��ROM�ɏĂ�������A�Z���u���[�����^���j�ŊJ���K�͂�J����@�����ƂŊ�������������̑��l�ISE���x���Ă�������I���Ăł���A�����̕����Ɠ��ꎋ�_�Ō��Ȃ��B

��Q����ɑ������鏑�ЂQ�́A�R���s���[�^�̗��p�`�Ԃ��A���Бg�D���ɐݒu���ꂻ�̃\�t�g�J�����x���_�[���x����B�܂����p�`�Ԃ����Ƃ̊�Ɠ��m���Ă�����ŊJ�������ĉ^�p�łP/���̌o�ό����������߂������^�B�����_��`�Ԃ���ϑ��J���A�����ă}�l�[�W�����g�`�����F�����ꑈ�_�̒��j�ƂȂ��Ă��̉��߂Ŕ��f��������Ă���B

������

�咣�A���ɍ������ɂ߁A���_�܂Ƃ߂���ٌ�m�����Ȃ��ƒ����Ԃ̖��ʂ������Ă����B�܂�������IT�������Z���Z�[�V���i���ɕ��ꂽ�̂��A�܂����O�U�[�x���_�[�Ƃ��ɂ܂��܂���剻�A���G�����v�����x�����オ��A���̔���SE�̎��͂RK�E��Ə̂���R���t���N�g�������₷���Ȃ��Ă����̂ŁA�ٌ�m��IT�Z�p�X�L�������ڎw�����ٌ�m���C�e�L�X�g���o�ł��ꂽ�B������P����̌ÓT�I���Ă��́A�K�́E���G�����^�p�i���Ԃ��ʂ��A��A�g�v���g�R��������USB�������[�ȂNJO�������o�����z���O�̗��p����̍L����j�ʂ���N�����镴�����ڂ����ăR���t���N�g�`�Ԃ����l�����Ă����B

��L�̔���߂Ă���ƁA�č��̔���@���O��Â������Ɩ{�M�����@���̃V�X�e���ɌW��镴���̍ق�����ϋ�J����Ă���̂��킩��B

IT��tecnology�́A���i���������Ă��̗��𗠕t����ɕK�v�Ȃ�@�I�K���i���߁j�ɍ������ɂ߂Ă���B

����́A��L���Ў����̔���̑��_�߂��̌��_�ł́A��������ƕ��ɂ��܂����Ƃ��o���Ȃ����ǂ�������������܂܌������݂Ă���p������B

���̑傫�ȗv���Ɂw�v���O�����J���x�̎�@�ɁuSDLC�J���v�����ȋʏ��̂��Ƃ������Ă���Ƃ���ɋN������B

�{�M�̃v���O�����J���ڍ��̎咣�E���_�̃v���O�����J���Č��́A���́uSDLC�FSystem development life cycle�v���i�@�Ɍg����X�̍l�����̃x�[�X�ƂȂ��Ă���B

���̎�@�͕č��Ŗ�4�`50�N�O�ɊJ���ڍ���肪�������A�J���Č��Ɉ��̃��[�������o�����̎�@���L�߂�Ƃ���ɈӋ`��F�߂悤�ƃx���_�[�̃��X�N�����̍����I���f�ł��̗��s�������̂ŁA�ÓT�I�ȓT�^�I�J����@�Ƃ���Ă���Ƃ���ɂ���B

SDLC�J����@����������̂́��u���Ԃ������Ă��ω����Ȃ����m�ȏ��Ɋ�Â��Čv�悳�ꂽ�Ƃ��݂̂ł���v�B�܂��Ƃ��\���ɗ�������Ă���A��r�I���肵�āA�v�悪�ς��Ȃ��Ƃ������L�����B���̊J���v���Z�X�͖��m�ŗ\���s�\�Ȃ��̂ɑΉ����邽�߂ɍ��ꂽ���̂łȂ��B�`���I�Ȑ����Ƃ̑����͂���SDLC�J�����f�����L�����ɓ�������Ă���B�E�E�E���̍��{��ΏۂƂ��鎖�Ă��K�ȋƖ��`�Ԃł��邩�H�̊�{���̌���Y��ẮA���ׂĂ̊G�͍���̘O�t�ƂȂ낤�B

�{�M�@���E�́A��������SDLC�̎�������J������A���܂ł��u�v����`���ł܂�ΊJ���Č��̕i�����悭�Ȃ�v�v�l����E�p���ׂ��ł��낤�B

�����ɐ����v���W�F�N�g�̃P�[�X�͂��A�V�����K�́E���[�����ɂ��R���s���[�^�w�ҁE�w������ڂ��ׂ��łȂ����B

�����Ƃ̋��݂́A�e���[�̃��C���R���g���[������E�p���ASony�̏��q�H��i���сj�X�^�C��������JIT�₩������^���^���A�T�v���C�`�F�����g�D�^�p��č������̂悤�ɍו��������̏����b�g���ォ��ڐ��Ő��䂷��Ǘ��҂����āA�����l�����v���W�F�N�g�𐬌��������v���ƍl�������������ɂȂ��A���`�x�[�V�������オ�l�ԍs���̗v�ł���Ƃ�����{�̕����ɒ������ׂ��łȂ����B

���̈Ӗ��Łu�A�W���C���J���v��@�̌���K�p�̗L�����ɒ��������w�X�N�����ɂ��A�W���C���ȑg�D�ϊv�h�����h�K�C�h�x�͎i�@�E�A�p�����[�K���l�Ԃ݂̂Ȃ炸�AIT�Ɍg���Ă���l�B���������Ȏ��_�ϊv���������Ă����ł��낤�B

�i�@�E�̊W�҂̕��X�u�E�H�[�^�[�z�[���^�J���v�A�uV�^���f���v�͉ߋ��Z�p��Y�ł���A���̎�������A���������o�����I�ł���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@![]() ��������uIT's-Prevention & Investigation�̓m�v��Top��

��������uIT's-Prevention & Investigation�̓m�v��Top��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ Copyright�@© 1996-2014 by JA2ANX Naoki Inagaki. ISSN 2187-5049